「定型業務」「非定形業務」とは?判断ポイントや具体例、自動化できるツールをご紹介

目次

手順が決まっていて誰でも同じ成果を出せる「定型業務」は、社内に数多く存在します。この定型業務を自動化できれば、社内全体の業務効率や生産性が向上し、解放されたリソースは重要度の高い非定型業務へ割り当てることが可能です。

定型業務の自動化を行う際は、業務のリストアップや社内周知を丁寧に推し進めていく必要があります。本記事では、ホワイトカラーにおける定型業務と非定型業務の違いや、定型業務を自動化する方法5つのご紹介と併せ、自動化におすすめのツールなどをご紹介します。

🔴定型業務は自動化して業務量を減らしましませんか?↓🔴

定型業務とは

定型業務とは、手順があらかじめ決まっている業務のことです。読み方は「ていけいぎょうむ」です。「ルーティーンワーク」とも言い換えられます。定型業務は手順通りに進めていけば誰でも同じ結果が出るのが特徴であり、場面ごとに人間の柔軟な判断が求められることはありません。

例えば以下のようなものが一例として挙げられます。

|

これらのような、マニュアルが用意されていれば誰でも容易にこなすことができます。このような業務を定型業務と呼びます。

混合しやすい言葉として、定常業務があります。どちらも決まった業務をおこないますが、タイミングが異なります。

定型業務は随時発生したときに行いますが、定常業務は毎日・毎月決まっています。どのタイミングで実施するのか確認しましょう。

※人間の判断とは・・・過去の経験などをもとに都度判断をすることをここでは指しています。

非定型業務とは

非定型業務とは、処理手順が決まっていない業務のことです。マニュアルが用意されていれば誰でも同じ成果を出せる定型業務とは異なり、人間の判断を必要とするため、同じ業務であっても取り組む人によって成果は大きく変化します。

例えば以下のようなものが一例として挙げられます。

|

人によって判断のプロセスが異なるため、マニュアル化が難しく、ロボットで代替できないのが非定型業務の特徴です。知識やスキルに成果が左右されやすく、業務品質にばらつきが生じやすい性質を持ちます。

定型業務と非定型業務の判断ポイント

定型業務を判断するポイントは、作業に人間の判断を必要とするか、作業手順が決まっていてフロー・マニュアル化が容易か、発生するタイミングが決まっているかの3点です。常に同じタイミングで発生し、同じ手順でこなすことができ、人間の判断が不要な作業は、定型業務と判断できます。

|

判断ポイント |

|---|

|

例えば、基幹システム上で自動的に作成される売上の週次レポートを、毎週必ず同じ時間に1部だけ印刷する業務は、定型業務に分類されるため、ロボットで代替が可能です。

一方の非定型業務を判断するポイントは、作業のたびに異なる判断を必要とするか、決まった手順がないか、発生するタイミングを予測できないかの3点です。発生するタイミングと処理手順が決まっておらず、毎回人間の判断を求められる業務は非定型業務に分類されます。

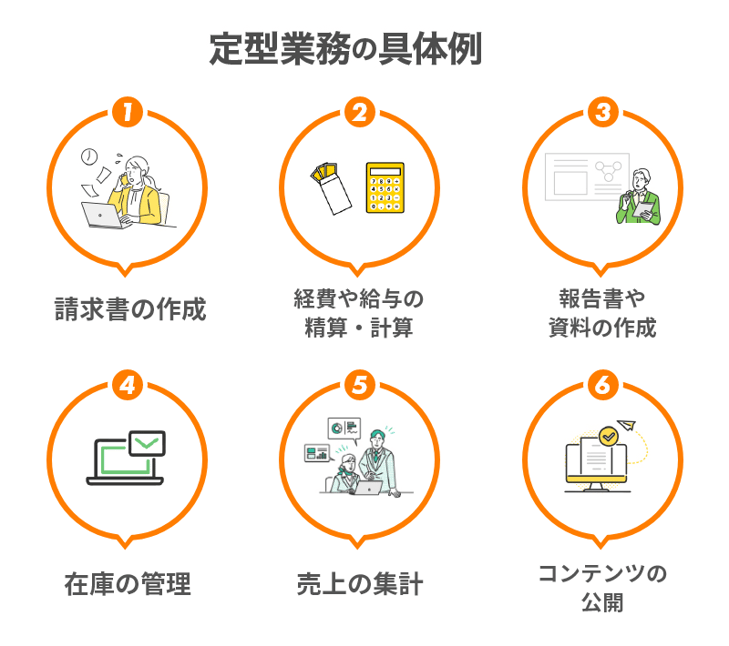

定型業務の具体例

定型業務の具体例として、以下のようなものが挙げられます。

|

特に請求書の作成や経費・給与計算、在庫管理、売上集計など、所定のシステムからデータを読み込むだけで自動的に処理が可能な業務は定型業務の代表的な例です。

また、特定の期間におけるデータを抽出することで自動作成できる日報や月報、レポートなどの報告書や資料作成も、定型業務に当てはまります。

その他、WebメディアやSNSなどのコンテンツ公開などを決まった時間に行う場合も、定型業務として自動化できるでしょう。システムが正常に稼働しているか、和暦→西暦などの既存データフォーマットの自動変換も定型業務の一種として処理可能です。

定型業務の課題

ここでは、手作業による定型業務の課題を紹介していきます。手作業での定型業務には以下のような課題があります。

課題1:ヒューマンエラー

定型業務では同じ手順やプロセスが繰り返されるため、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。特に、作業が多いほど集中力が低下するため、さらにその可能性は高まります。

例えば、定型業務をのなかには、顧客情報や在庫情報などのデータがあちこちに分散されていたものをExcelやどこかにまとめるというケースがありますが、これらの更新作業時にヒューマンエラーが発生すると整合性が取れなくなり、やり直しの時間を要するなどがあります。

課題2:顧客満足度の低下

定型業務に時間を費やすことで、従業員が顧客に充分なサポートを提供する余裕が失われる場合があります。

日本では労働人口が減りつづけているなか、少ない人数で十分な顧客サービスへの提供が求められるようになっています。しかし、定型業務のなかには顧客サービスの品質向上に直接的に貢献しないものの、避けられない業務のために時間を割いてしまい、顧客サービスに手がまわっていないという企業も多いでしょう。これは顧客満足度の低下につながる原因になります。

課題3:従業員のモチベーション

定型業務は同じことを繰り返すことが多いため、従業員のモチベーションを保つのが難しい場合があります。また、時間がかかってしまい本来割くべき業務に時間が取れなくなることもモチベーション低下につながります。

ほかにも、その作業のために朝早く出勤しなければならない、残業しなければならないなどもモチベーションの低下につながります。

定型業務は自動化しよう!自動化のメリット

前項では、定型業務の課題についてご紹介しました。では、これらの課題を解決するためにはどのようなアプローチが必要かご紹介いたします。

課題1:ヒューマンエラー

ツールやシステムの活用により作業の自動化を実施することでヒューマンエラーが 発生する可能性がなくなります。先にお伝えした、ヒューマンエラーによるデータの整合性が取れないケースは、自動化により未然に防ぐことができます。尚且つ、ヒューマンエラー以外にも時差で発生する。

課題2:顧客満足度の低下

手作業の定型業務を自動化することで、自身の業務負担が減り、顧客をサポートできる時間が確保できます。また、顧客サービス品質の向上として、サービスの企画や運用フローの改善などに時間が割けるようになるため、顧客満足度の向上につながります。

課題3:従業員のモチベーション

作業の自動化を実施することで、同じ作業の繰り返しが削減されます。そのため従業員の負担が軽減できるため、時間を有効活用できるようになります。本来割くべき業務に集中できるようになり、モチベーション向上にもつながります。

定型業務は必ずしも人間が工数と時間をかけて行う必要のないものも多くあります。そのような定型業務は、ITの技術で自動化してしまいましょう。

まず、定型業務を自動化できればその分、これまで作業をしていた担当者の手が空くことになります。これにより、発生するメリットは以下が挙げられます。

|

また、近年の働き方改革や労働人口の減少により、少ない人数で多くの業務をこなさなければならないことから、このような自動化のニーズが高まっています。

定型業務を自動化する際の注意点

定型業務を自動化する際は、社員の理解を得ながら進めることが大切です。また、ツールの導入時はコストがかかることを念頭に置いて、予算と機能のバランスを考慮し、自社に最適な方法を選定しましょう。

社員の理解を得ながら進める

定型業務を自動化するにあたって、従来の業務プロセスを見直し、大幅に運用が変更されることが想定されます。これまでの運用が変わることで最も影響を受けるのは現場で働く社員です。自動化のメリットや重要性を十分に得てから社内の変革を進めなければ、現場の反発に遭う場合もあります。

まずは社内で自動化を推進する人を決めるのが良いでしょう。そしてその推進者が中心となって自動化の必要性と、自動化したことによる会社としてや社員にとってのメリットを丁寧に説明することで自動化に対してポジティブな印象を持ってもらい、現場全体を巻き込みながら施策を進めていくことが大切です。業務プロセスを見直す際は、現場の社員の意見も積極的に取り入れましょう。

推進するにあたって、自動化に関する知識が必要になるケースもあります。社内に自動化に関する知見者がいない場合には、外部委託先に頼ることも手段のひとつです。

ツールを導入する場合はコストがかかる

定型業務の自動化方法として、自動化ツールの導入が挙げられます。ツールの導入にはコストがかかる場合が多いため、コストがかかっても費用対効果を得られるかの確認をしましょう。場合によっては人を雇った方が安い場合もあります。また、それらツールを習得するにも一定の工数がかかることを念頭に置きましょう。

定型業務を自動化する方法

定型業務を自動化する方法は、「マクロを導入する」「botを導入する」「RPAを導入する」「AIを導入する」「外注する」次の通りです。

.jpg?width=784&height=441&name=2023_05_cocoo_banner_800_450_0605_B%20(1).jpg)

マクロを導入する:Excel上での定型業務に最適

マクロを導入すると、ExcelをはじめとしたMicrosoft製品の定型業務を自動化できます。Microsoft製品上で自動化したい業務の手順をあらかじめ記録しておき、その記録を呼び出すことで、複数の手順を一括で実行できるのがマクロの仕組みです。

例えばExcel上で作成した100種類のブックの中から特定のデータを抽出して、新しいブックにグラフを作成するなどの使い方が可能です。

マクロを扱うためには、VBAと呼ばれるプログラミング言語の知識を身につける必要があります。一方でExcelがパソコンに入っていれば費用がかからずに実行できることが利点です。

botを導入する:チャットでの定型回答に最適

botとは、事前に設定されたプログラムを自動的に実行するロボットのことです。

botの中でも特に有名なのが、ユーザーからの問い合わせに自動的に回答する「チャットボット」です。事前に想定されるQ&Aをデータベースへ登録しておくと、ユーザーがチャットで投げ掛けた質問に対して、チャットボットが最適な回答をデータベースから検索し、最適な答えを自動的に返す仕組みです。

botを上手く活用することで、問い合わせ業務の効率化が期待できます。

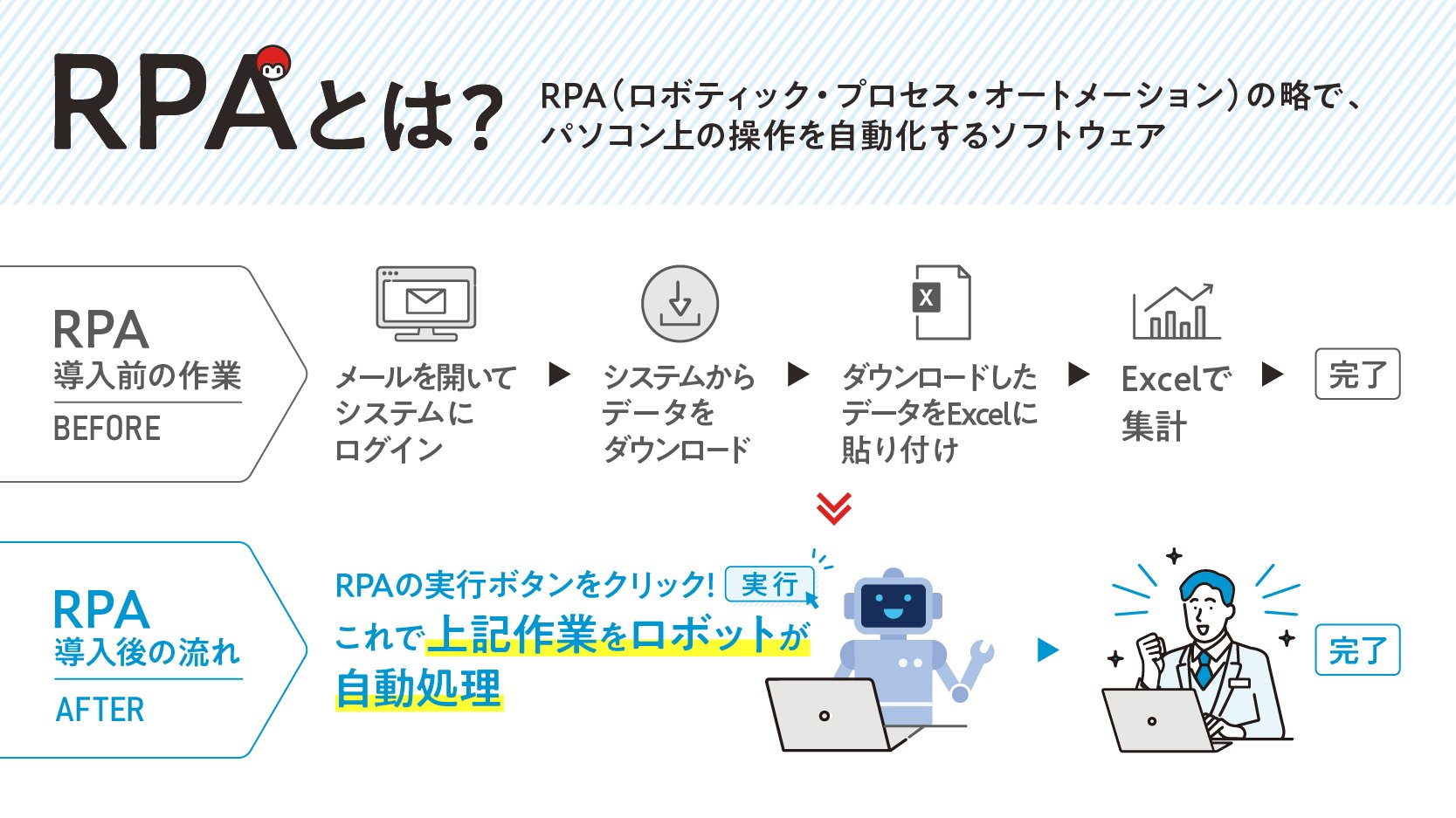

RPAを導入する:あらゆるパソコン上の定型業務に最適

RPAツールとは、マクロに似ており、事前に登録したシナリオに沿って、ロボットが自動的に業務を処理するソフトウェアのことです。マクロとの主な違いは、マクロはExcelをはじめとしたMaicrosoft Officeを中心とした自動化に最適で、RPAはそれらに限らず、パソコン上のあらゆるアプリケーションやシステム、インターネット上と対象範囲が広い点です。

メールで受信した発注書の内容を自社の基幹システムに自動的に登録したり、システムに定期的にログインして新たな発注データをダウンロードしたり、定型メールの送信や、社員が申請した経費データの内容が合っているかのチェックと、さまざまなシステムをまたいだ定型業務の自動化に使用できます。

AIを導入する:思考を伴う定型業務・非定型業務に最適

AIを導入することで、RPAだけでは実現が難しい「簡単な判断が必要な業務」の自動化が可能であり、非定型業務の自動化も可能になります。

例えば受信したメールの内容を判断して自動的に優先度を設定したり、OCRにAIを組み込んでAIが手書き文字を判断したり、過去の在庫変動データを参照して最適な発注個数を予測したりする作業などに向いています。

AIは頭脳労働を得意としているため、RPAと掛け合わせることでより自動化可能な作業が増えます。

併せて読みたい! AIとRPAの違いについて紹介しています

外注する

自社で業務を処理するのではなく、外注を活用するのも方法のひとつです。外部の業者の力を借りることによって、実質的な自動化を実現できます。

外注はプロのノウハウを持った専門業者に委託することになるため、自社に該当業務の十分なノウハウがない場合は、業務の効率化につながります。また、人件費を固定費から必要な時のみ外注を利用する変動費に切り替えられるため、コストの最適化も図れます。

RPAで大幅に減らせる定型業務とは?

定型業務は大量かつ繰り返し作業も多く、時間がかかる割には売上に直結しづらい作業も多いかと思います。これらはRPAによる自動化により、大幅に業務量を減らすことができます。

このように、RPAは事前にRPAツールに普段の作業を覚えさせることで、以後はボタン1つで人の代わりに自動で処理をしてくれる技術です。覚えさせた通りに動くため、人間の作業では必ずといっていいほど発生するヒューマンエラーや、人によるクオリティのムラの予防ができることに加え、人間とは違って業務時間に限りはなく、365日24時間稼働できます。スケジュールタスク機能を使えば早朝や深夜など、実際には出社できない時間帯に稼働させるといった活用ができます。

RPAで大幅に減らせる定型業務の具体例は、冒頭で挙げたこれら定型業務すべて対応できます。多くの業種、職種のオフィスワークで利用できます。

|

ここがポイント

ポイントは「人の判断を要さない作業」のため、事前に作成するレポートや集計フォーマットなどは事前に決まっている必要があります。また、紙のものには対応できないためデータ化されたものが対象です。

ここで挙げたのは一例です。こちらの記事で更に例を紹介しています。

併せて読みたい! さらにRPAを知りたい場合はこちら

定型業務を自動化するなら無料の「マクロマン」

前述のように、定型業務を自動化するならRPAの導入を検討するのが効果的です。RPAを導入するなら、完全無料で利用できる「マクロマン」がおすすめです。

人数制限や機能制限、期間の制限なくずっと無料で使えます。多くの定型業務の自動化ができ、みなさまの業務効率化の後押しをします。マクロマンで自動化できることの詳細や事例は以下よりご覧いただけます。

まとめ

手順が決まっていてマニュアル化が容易な定型業務は、自動化することで業務効率の向上や生産性の向上につながります。ヒューマンエラーの削減によって業務品質の向上も実現できるため、積極的に自動化に取り組むことをおすすめします。

定型業務を自動化する際は、社内の業務をひと通り洗い出した上で、定型業務と非定型業務を分類し、自動化できる業務を明らかにしましょう。その上で、現場を巻き込んで自動化の方法を検討することが求められます。

この記事の監修者

コクー株式会社

RPA事業部 エバンジェリスト

吉田 将太

RPA事業部の立ち上げとして、営業・RPA開発・研修講師を経て、2023年1月にエバンジェリスト着任。

RPAやRPA以外の技術を使って業務効率化を目的にした様々な開発に携わる。この経験から300名以上の研修講師を務める。

.jpg?width=800&height=450&name=230619%E3%80%90%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%80%91RPA(%E6%97%A2%E5%AD%98%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88).jpg)