RPAとは?導入方法やツールの選び方を事例とあわせて徹底解説!

目次

ノーコード、もしくはローコード(プログラミングを全くしない、もしくは最低限のコード記述)で業務の自動化が可能なRPAは、人材不足や労働生産性の低迷、ChatGPTの台頭によるAIや自動化ツールへの関心の高まりなどを背景に、さまざまな現場で導入が進められています。これまで人の手で処理していた業務をロボットに任せることで、企業における多くの課題の解決が期待できます。

本記事では、RPAの基本情報や注目されている背景、RPAで自動化できることとできないこと、導入手順、RPAツールの比較ポイントを解説します。RPAの導入事例と併せてご覧ください。

RPAとは

RPAとは、「ロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation」)の略で、定型作業を人手に替わり、ロボットがパソコン上で自動実行するソフトウェアロボットです。簡単に言うと「ロボットによる定型業務の自動化」です。

365日24時間稼動可能で、毎日行う定型的な作業の自動化を得意としており、幅広い業界におけるホワイトカラーのコスト削減、業務の自動化といった観点で一役買っています。

RPAでは、ツール上でシナリオを構築することで、ロボットに作業を覚えさせて自動化を行います。

このシナリオ構築のことを「開発」と呼びますが、プログラミング言語を使うような難しいものではありません。基本的には、ノーコード、もしくはローコードで、プログラミング知識のない人でも開発可能です。ただし複雑な開発を行う場合にはプログラミングの概念を理解する必要があります。

RPAが注目されている背景

昨今は、RPAツール以外にも便利なツールが多く登場しています。そんななか、なぜRPAに注目が集まっているのでしょうか。その背景をご説明します。

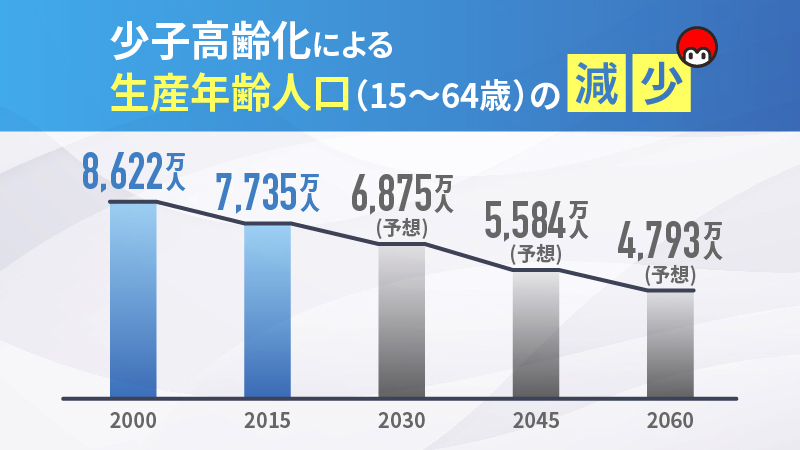

生産年齢人口の減少

生産年齢人口とは、15歳以上65歳未満の義務教育終了から高齢者までの期間を指し、労働力の中心となって経済活動を行う層のことです。内閣府の調査によると、2020年時点で7,400万人ほどいた生産年齢人口は、2065年には約4,500万人にまで減少すると見込まれています。

(出典:内閣府『人口減少と少子高齢化』をもとにコクー株式会社が作成)

人口が減少すると、企業が雇える社員数も減少します。2023年1~4月では「人手不足」による企業の倒産が、前年の5倍に当たる12件発生しました。

(出典:東京商工リサーチ『「人手不足」関連倒産が3カ月連続で10件超 前年同期ゼロの「人件費高騰」が18件に急増』)

1人あたりの業務量が増えるなか、これまで通りの業務を続けていくために、企業は労働生産性の向上をはかる必要があります。そこで、大きく寄与するのが定型業務の自動化を行えるRPAです。

社員を補充しなくても、人間が行う作業をミスなく確実に担ってくれるため、長時間労働での疲労から起こりえるミスなどを防止できます。

併せて読みたい! 働き方改革について記事でまとめています。

AIへの関心の高まり

AIへの関心の高まりも、RPAが注目を集めている理由のひとつだと考えられます。

近年、AIの技術は目覚ましい勢いで発展しています。この変化により、自動化に関する注目が更に集まり、AIやRPAなどの自動化の技術の導入が進みました。

技術の進歩は現在も続いており、将来的にさらにAIや自動化ツールの利便性は向上していくと考えられます。

併せて読みたい! 以下記事ではRPAとAIの組み合わせなどについて解説しています

RPAの導入効果

.jpg?width=800&height=450&name=2024_04_cocoo_banner_800_450_0502%20(1).jpg)

.jpg?width=784&height=441&name=230714%E3%80%90%E7%94%BB%E5%83%8F1%E3%80%91RPA(%E6%97%A2%E5%AD%98%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88).jpg)

RPAによる業務の自動化を行うことで、まず第一に社内全体の必要工数を削減することができます。これにより、一人ひとりの業務量が減り、最適な労働時間になることで社員満足度が向上します。さらに必要箇所に最適なリソースを使用できるようになるので業務の質も向上するでしょう。

これらのメリットにより、労働力不足の解消や労働負担の軽減をはかれるだけでなく、その企業が生み出す価値の最大化につながるといえます。

併せて読みたい! RPAのメリットについて詳しくはこちら

RPAで自動化できること

RPAで自動化できることの特徴

- 繰り返し行う業務

- 処理件数が多い業務

- ルール化できる業務

- リカバリー可能な業務

RPAができることは主に業務の自動化です。しかし、どんな業務でも自動化できるわけではありません。

RPAは、日々繰り返し行ったり、手順をルール化したり、いわゆる「定型業務」と呼ばれる業務を自動化できます。特に、処理件数が多い業務を自動化することで、大きな効率化につながります。

RPAで自動化できる業務の具体例

- データ入力

- データ収集

- データ分析

- 転記作業

- メール送受信

- レポート作成

- 問い合わせ対応(定型文のみ)

RPAでできる業務の具体例としては、上記のようなものが挙げられます。ほかにもRPAはさまざまな業種の業務で活用可能です。

併せて読みたい! RPAで自動化できる業務の具体的な説明はこちらの記事で紹介しています。

RPAで自動化できないこと

RPAで自動化できないことの特徴

- パソコンを使わない業務全般

- ルール化できず、人の思考が必要な業務

- 仕様の変更が頻繁に発生する業務

- リカバリーが効かない業務

RPAはパソコンを使って処理するため、パソコンを使わない業務の自動化には対応できません。またルール化が難しい業務、仕様変更が頻繁に発生する業務も、RPAには不向きです。特にあらかじめルールが想定できる業務は自動化可能ですが、その都度柔軟な人間の思考や判断が必要な業務がRPAでの自動化には向かないでしょう。

ほかにも、リカバリーが効かない業務は、人間の監視のもとに慎重に対応する必要があります。

RPAでできない業務の具体例としては、次のようなものが挙げられます。

RPAで自動化できない業務の具体例

- 営業や接客

- 肉体労働

- システム開発

- Webサイトの構築

- プレゼン資料の作成

- Webデザイン

- 文章の執筆

- 動画編集

対人業務や仕様が不定期で変更になる業務、クリエイティブな業務は、RPAで自動化はできないので人間が行う必要があります。その点を踏まえた上で、RPAの導入を考えていきましょう。

RPAを導入するときのおおまかな流れ

.jpg?width=784&height=441&name=230630%E3%80%90%E7%94%BB%E5%83%8F2%E3%80%91RPA(%E6%97%A2%E5%AD%98%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88).jpg)

RPAを導入するときは、利用目的を明確にして、流れに沿って丁寧に手順を進めることが大切です。ここでは、RPAを導入する際の流れを簡単に解説します。

利用用途を明確にする

まずはどんな業務でRPAツールを使うのか、誰が使うのかを確認しましょう。

現在、社内や部署内で行っている業務を洗い出し、RPAで自動化できそうなものを選定します。その後、各自作業にどのようなシステムやアプリケーション、Webサイトなどを利用しているのかを確認し、それらと連携がとれるRPAツールを探しましょう。

また、あくまでRPAは指示した通りにしか動かないため、人間ならではの判断が必要になる作業は自動化の対象から外します。

運用・保守の体制を整える

利用目的を明確にした後は、運用体制を整えましょう。

RPAはその特性上、連携しているシステムやWebサイトの仕様が変更されたり、そもそものRPA化する業務の手順が変わると、既存のシナリオでは対応できなくなり、エラーが発生します。

しかしPRAの運用・保守の体制が現場に浸透していなかったり、異動や退職などにより管理者が不在になってしまうと、最初は正常に作動していたとしても、エラー後の対応ができません。そのまま放置されてしまうと、「野良ロボット」といわれる状態になり、場合によっては勝手に不要な動作を行ったり、正常に作動しているシナリオの邪魔をする恐れもあります。

もし、RPAに詳しい人材がいない場合は、外部から専門知識を持った人材を新しく採用したり、社内の人材を新しく育成する必要があります。それが難しい場合は業務委託などの形で専門家の力を借りる方法も有効でしょう。

併せて読みたい! RPAの運用・保守はなぜ、どんな時に必要?

RPAツールを選ぶ

RPAツールを選定する際は、自社の目的に合った製品を選ぶことが大切です。目的に合わないRPAツールを選んでしまうと、機能が不足していて期待通りの成果を出せなかったり、逆に機能が多すぎて操作しにくい等の問題が起きる可能性があります。

また、コストと機能のバランスを考慮することも重要です。安さを重視しすぎると機能が不足してしまう可能性がありますが、機能を重視しすぎるとコストが膨らんでしまいます。必ず必要な機能と予算を照らしあわせたうえで、導入目的に沿った機能・費用のツールを選びましょう。

併せて読みたい! RPAツールを以下で紹介しています。

トライアル利用する

RPAには正式導入前のトライアル利用が設けられていることが多いです。まずはトライアル利用してみて、自社の運用目的に合うかどうか、使い勝手はどうかなどの観点から評価しましょう。

なかには無料のRPAもあり、トライアルのような期間の縛りがなくそのまま継続して使い続けられるものもあります。

効果検証する

トライアル期間の終了が近づいてきたら、試用中のRPAツールがどの程度の効果を出せているかを検証し、本格的に導入すべきかの結論を出しましょう。

運用中に気がついた改善点があればリストアップして、本格運用の際に改善の可否を明確化し、さらに高い成果が上がるような運用体制を整えることが大切です。

改善点を踏まえて運用の効果が十分に期待できれば本格導入に踏み込めますが、なかには上手くいかないケースもあります。

たとえば、実際にRPAの開発をすすめていく際、自社が実施したい機能が充分でない場合や、RPAが有用であることがわかり、他の部署やチームにも展開を視野に入れた際に、ライセンス数による課金額がかさんで費用対効果が合わないなどの場合には、ツールを選定し直す必要があります。

また、実際に運用してみたら人間の判断が必要なことが多かったなどの場合は、RPA導入を見送る決断も必要です。

本格運用を開始する

トライアルの結果、十分な導入効果が期待できると判断された場合は、選定したRPAツールを導入して、本格運用に移ります。

本格運用を開始する際は、最初から全社に展開するのではなく、まずは一部の業務からスモールスタートして周囲の部門へ段階的に広げていく方法が安全かつ確実です。最初からすべての業務や全社に展開してしまうと、トラブルが生じたときの影響範囲が大きく、業務にも重大な悪影響が及びやすいためです。

併せて読みたい! RPAツールを利用する際の手順や開発方法について、詳しくは以下記事をご参照ください。

RPAツールの比較ポイント

RPAツールを比較する際のポイントとしては、種類や導入費用・月額利用料のほか、動作環境や機能などがあります。ここではそれぞれの比較ポイントについて詳しく解説します。これからRPAツールの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

どの種類が自社にマッチするか

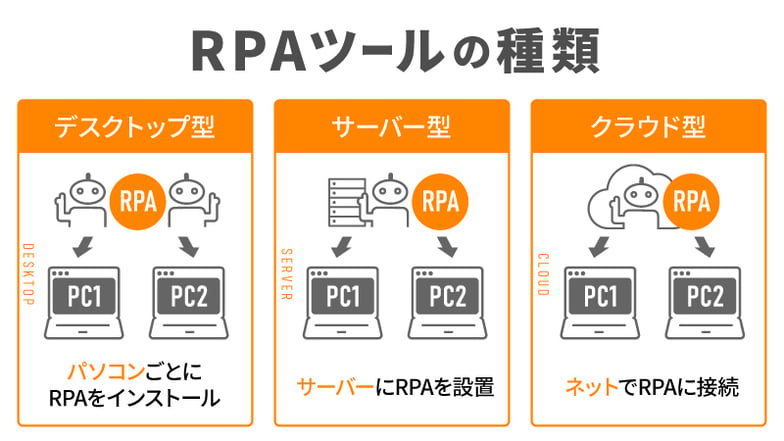

RPAには主にデスクトップ型、サーバー型、クラウド型の3種類があります。

デスクトップ型

デスクトップ型は業務に使用しているパソコンに個別にRPAをインストールして導入する型式です。部門や個人などの小さな単位で導入できるため、スモールスタートや小規模な組織での運用に向いています。

サーバー型

サーバー型は企業で使用しているサーバーにRPAを設置して導入する型式です。多くのユーザーがRPAを使用する際に、管理者が一括でユーザー管理できる利便性の高さがメリットといえます。

クラウド型

クラウド型は、ネット環境が整っていればスタートできる型式です。自社でサーバーを設置する運用する必要がないため、Web上のデータ収集および管理、メールの送受信を自動化するのに手間がかかりません。

これらの種類のなか中から、自社に適しているのはどのタイプか種類なのかを選定しましょう。

費用が妥当か

RPAツールは商品によってツール利用料の幅が広く、年間数百万~大規模なものでは数千万円にのぼることもあります。契約期間もツールによって異なる可能性があるので、必ず確認しましょう。

一方、フリーソフトもあります。ただし、サポートは有料であるものや、無料で利用するには条件がつくものもあります。きちんと試して検討しましょう。

併せて読みたい! RPAにかかる費用は以下で紹介しています

動作環境と自社のパソコンがマッチしているか

高い費用を払い、使い勝手のよいRPAツールだとしても、会社のパソコン環境で使えないのでは意味がありません。RPAツールを動かすために必要なパソコンのOSやCUP、容量を確認し、自社の環境とマッチしているかを判断しましょう。

自社で自動化したい機能が実装されているか

RPAはツールによって対応できる業務範囲が異なるため、自社の目的に合った機能を持つツールを選定することが大切です。

「機能が豊富なほどよいRPAツールである」と思われがちですが、実際には自社の叶えたい目的を実現できるかが重要な観点といえます。機能が多すぎると使いこなせなかったり、導入費用が高くなりすぎたりする可能性があるためです。

RPAツールには柔軟なカスタマイズが可能な「汎用型」と、人事・会計業務などの特定の作業を効率化させる「特化型」があります。初めてRPAを導入するのであれば、汎用型のRPAツールを選ぶと、さまざまな業務に対応できるのでおすすめです。

併せて読みたい! RPAロボットの作成方法など、一部機能面に関する記事はこちら

サポート体制の充実度

RPAツールは導入と同じくらい、導入後の保守・運用が大切です。実際に業務で使用するなかで、より効率化するためのコツや悩みを相談できるサポート体制が整ったRPAツールの方が活用しやすいでしょう。

サポート体制にはいくつかの種類があり、チャットや電話で相談できるものや、運用・保守の代行を行っているものまで、ツールを提供している会社によってさまざまです。また、eラーニングやセミナーなど、RPAツールの使い方を学べる場を提供している事業者もあります。

自社でRPAツールを運用し、これからノウハウを蓄積していきたいと考えている人はチャットや電話で相談できるサポート体制を用意しているツールを選ぶとよいでしょう。eラーニングやセミナーを提供している事業者を選ぶと、よりRPAツールの活用スキルを身につけやすくなります。

一方、自社だけで運用が難しい場合は、運用・保守の支援があるツールがおすすめです。

RPAツールの導入例

RPAツール導入に関する過去の事例を参考にすることで、導入時の具体的なイメージをつかみやすくなります。ここでは、ライオンハイジーン株式会社、株式会社ジーニー、サミー株式会社の3つの導入事例を紹介します。

ライオンハイジーン株式会社

ライオンハイジーン株式会社では、社内に数多くの定型業務が存在しており、社員の負担を減らすためのシステム化を構想していました。しかし、システム化のための新規プログラムの構築にかかる時間と工数がネックとなっており、RPAツールでシステム化を代替できないか検討することとなりました。

そこで出会ったのが、スモールスタート可能で、ツール利用料も無料の「マクロマン」でした。同社では、マクロマンを活用して売上確定表の作成業務の自動化を実現しています。

具体的には、これまで売上確定表の作成に2~3時間かかっていた作業をわずか5分にまで削減することに成功しました。

株式会社ジーニー

株式会社ジーニーでは、マーケティング・インサイドセールス部門においてRPAツールの「マクロマン」を導入しています。従来の業務フローでは、同社の資料請求サイトに登録された顧客情報を社内のCRM/SFAに転記する作業を社員が主導で行っていました。しかし、この業務はコピー&ペーストを大量に繰り返す単純作業が発生するため、社員に大きな負荷がかかっていました。

マクロマンを導入してからは、転記作業が自動化されたことによって、単純作業にかかっていた時間が大幅に短縮されました。導入前の転記作業は1件あたり7分以上かかっていましたが、導入後は1件あたりの作業が2分に短縮され、1/3程度の作業量にまで削減することに成功しています。

サミー株式会社

サミー株式会社では、元々有料のRPAツールを導入していましたが、コストの関係からライセンスが限られており、社内のユーザーが誰でもRPAツールを活用できる環境にはありませんでした。

そこで、より安価かつ大量購入できるRPAツールを探しており、ツール利用料ライセンス料が無料で利用できる「マクロマン」と併用することを決めました。

マクロマンを導入したことで、これまでライセンス費用を懸念してRPAの導入を見送っていた部署にも、RPAツールの活用が広がりました。また、「自分もRPAツールを使ってみたい」と名乗り出る社員も増えています。

完全無料RPAツール「マクロマン」のご紹介

RPAツールを比較検討するなかで担当者が最も着目しているのは、導入費用と月額利用料ではないでしょうか。コストを抑えながらRPAで業務を自動化するなら「マクロマン」がおすすめです。

「マクロマン」は国産のRPAツールでは珍しい、導入費用・利用料ともに無料のRPAツールです。一部のサポートのみが有償、ツール自体の利用料は無料です。ライセンス数に応じた課金等もないため、何台のパソコンにインストールいただいても無料であり、無料期間の縛りなどもありません。

サポートの内訳としては、RPAツールの操作や導入などのお困り内容に合わせて、当社社員にオンライン上で質問できる相談窓口「マクロマン 相談チケット」や、そもそもRPAツール自体を使いこなせる人材がいない場合にアウトソースができる人材派遣サービス「RPA女子」を提供しています。

マクロマンで業務を自動化しませんか?マクロマンなどのサービス資料は以下よりご覧いただけます。

この記事の監修者

コクー株式会社

RPA事業部 エバンジェリスト

吉田 将太

RPA事業部の立ち上げとして、営業・RPA開発・研修講師を経て、2023年1月にエバンジェリスト着任。

RPAやRPA以外の技術を使って業務効率化を目的にした様々な開発に携わる。この経験から300名以上の研修講師を務める。

.jpg?width=800&height=450&name=230825%E3%80%90%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%80%91rpa%E5%8C%96(rpa%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8).jpg)

%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%82%92%E5%AD%A6%E3%81%BC%E3%81%86%EF%BC%81%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%82%84%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%82%92%E8%A7%A3%E8%AA%AC.jpg?width=800&height=450&name=RPA(%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96)%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%82%92%E5%AD%A6%E3%81%BC%E3%81%86%EF%BC%81%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%82%84%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%82%92%E8%A7%A3%E8%AA%AC.jpg)