ホワイトカラーとは?職種例や抱える問題、解決策まで徹底解説

目次

採用などの現場でよく耳にする「ホワイトカラー」という言葉。なんとなく意味を知っていても、具体的にどのような職種が当てはまるのかまではわからない方も多いのではないでしょうか。

今回はホワイトカラーについて概要や主な仕事内容、業務の特徴と併せ、ホワイトカラーが抱える問題とその解決策も探っていきます。ホワイトカラーの将来性についても筆者の見解を述べています。

ホワイトカラーとは

ホワイトカラーとは、事務や販売などの事務職全般、およびそこで働く人を指す言葉で、知的な精神労働者と言われることもあります。白い(ホワイト)襟(カラー)のワイシャツを着る職業というイメージから、ホワイトカラーと呼ばれるようになりました。

ホワイトカラー以外の○○カラー

ホワイトカラーとよく比較されやすい〇〇カラーの代表例としてはブルーカラーが有名です。

ブルーカラー以外にも、ビジネス用語で「〇〇カラー」と呼ばれる職種は存在します。

例えば、ホワイトカラーとブルーカラー両方の要素を併せ持った専門職や技術職は、グレーカラーと呼ばれます。具体的には、サービス業や営業職、生産現場の管理者などを指します。広義では、ホワイトカラー、ブルーカラーに分類されることも多いです。

他にも、女性が従事することの多い看護師や保育士、秘書、家政婦などは「ピンクカラー」、環境に携わる林業や自然エネルギーに関する職種は「グリーンカラー」と呼ばれます。

また、特定の業種を示しているわけではないものの、組織の枠に縛られることなく、自身の持つ知識や技術を武器にキャリアを形成していく人々を指す「ゴールドカラー」という言葉もあります。

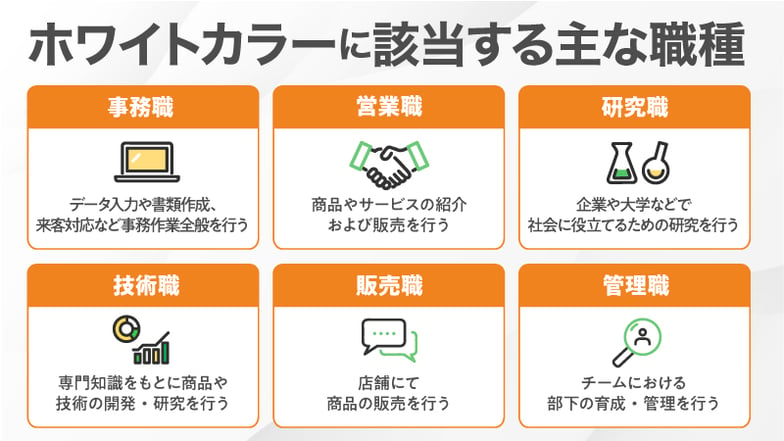

ホワイトカラーに該当する主な職種例

ホワイトカラーに該当する主な職種は以下の通りです。

| 総務・事務職 | データ入力や書類作成、来客対応など事務作業全般を行う |

| 人事・経理職 | 管理部門として人事・経理活動を行う |

| 企画・マーケティング・広報職 | サービスの企画や販促活動・広報活動を行う |

| 営業職 | 商品やサービスの紹介および販売を行う |

| 研究職 | 企業や大学などで社会に役立てるための研究を行う |

| 技術職 | 専門知識をもとに商品や技術の開発・研究を行う |

| 販売職 | 店舗にて商品の販売を行う |

| 管理職 | チームにおける部下の育成・管理を行う |

| 医療関連職 | 医師や看護師などの医療業務を行う |

| 士業 | 弁護士、会計士、司法書士などの士業を行う |

| 一般行政職 | 自治体の生活サービスの運営・管理を行う |

ホワイトカラーの賃金推移

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」における全年齢平均賃金水準は以下の通りです。

令和4年、ホワイトカラーである「金融業・保険業」が37.4万円、「情報通信業」が37.8万円でした。令和2年時点では「金融業・保険業」が47.9万円、「情報通信業」が40.5万円と、情報通信業の賃金は上昇する一方、金融・保険業の賃金は大幅に下降傾向しました。

おなじく令和4年、ブルーカラーにあたる「建設業」は33.5万円、「運輸業、郵便業」は28.5万円、令和2年時点では「建設業」は34.5万円、「運輸業、郵便業」は28.5万円と「建設業」は一部下降が見られたものの「金融業・保険業」ほどの下降は見られませんでした。

(出典:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

(出典:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

ホワイトカラーの業務の特徴

事務や販売の方々を示すホワイトカラーですが、大きく分けて以下のような2つの業務の特徴があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

頭脳を使う機会が多い

ホワイトカラーの業務は一般的に頭脳労働と言われており、オフィスワークが中心になります。ホワイトカラーの業務は、技術の進化や自身の立場に伴って求められる知識が増えるスピードも速いので、継続的に自己学習しアップデートする必要があるといえます。

併せて読みたい! 就労しながら勉強を行う「リスキリング」について詳しく読む

身体的安全性が高い

ホワイトカラーはオフィスワーク中心で、肉体労働は基本的に含まれないので、身体的安全性が高いといえるでしょう。よって肉体的な疲労や怪我の可能性は少ないと言えます。

高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラーエグゼンプション)とは?

「高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラーエグゼンプション)」とは、ホワイトカラーを労働時間ではなく業務の質で評価するための制度です。2019年4月の労働基準法改正法の施行により導入されました。

この制度により、労働者は成果さえ出せれば、労働時間をカットしても同じ分の給与をもらうことができます。一方で、成果を出すのに必要以上の時間がかかっても、その時間に対する上乗せはされなくなるという仕組みです。

ホワイトカラーエグゼンプションとはいっても、ホワイトカラーのすべての職種が対象となるわけではなく、以下の条件を満たした労働者のみが対象とされています。ファンドマネージャーやトレーダー、ディーラー、コンサルタント、研究開発者などが当てはまります。

【高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラーエグゼンプション)の対象】

|

現代におけるホワイトカラーの働き方とは

近年、新型コロナウイルスの感染症予防のためITを活用したリモートワークのできる体制作りが一気に進みました。

これまで対面で行っていた業務をリモート化することで効率化が進み、出社形態に囚われない柔軟な働き方が増えて、オフィスを縮小する企業も出てきました。通勤時間がなくなり、ライフ・ワーク・バランスが整ったという声をよく耳にします。業務全体の流れが設計されたブルーカラーと比べ、ホワイトカラーは業務範囲が多彩で、各部門や各社員の裁量に任される範囲が広い傾向があります。

一方でアウトプットの目標を数値で計りづらく、残業時間のみがクローズアップされやすいという面もあります。リモート環境下で周りの目が届きにくく、働きすぎてしまうケースも懸念されています。

また、リモートワーク在宅勤務時は直接人と会話する機会が減るため、円滑に業務を回せるよう、個人個人の業務内容への理解や、コミュニケーションツールなどを活用して信頼関係を構築していく工夫が、大切だと言えるでしょう。

ホワイトカラーが抱えがちな問題

ホワイトカラーは、一般的に賃金が高く、身体的な安全性が高いというメリットがありますが、いくつかの課題やデメリットも抱えています。詳しく見ていきましょう。

テクノロジーによる変化が激しい

ホワイトカラーの仕事は専門知識を要する業務も多くありますが、日々DX化が進んでいます。たとえば労務管理にExcelを使用していたところをSaaSツールに切り替え、業務効率化を図るなどです。

この場合、新しいツールの操作や知識を1から覚える必要があります。特にデスクワークはPRAや生成AIといったツールで代替できる部分も多く、最新のテクノロジーの変化が激しいと言えるでしょう。

労働時間が長くなりやすい

ホワイトカラーは業務の特性状、パソコンがあれば自宅でも作業できるケースが多いです。

少子高齢化による働き手不足と相まって、帰宅後の残業や休日の稼働などが発生し一人当たりの労働時間は長くなる場合もあるでしょう。長時間労働により慢性的な疲労やストレスを抱えてしまうと、最悪の場合、過労死につながる恐れもあります。

精神疾患に陥りやすい

ホワイトカラーの業務は主に頭脳労働なため、長時間勤務したとしても、肉体的疲労と比べると負担やストレスが目に見えにくいです。周囲や本人ですら気付かない間に疲労が蓄積されて、精神疾患に陥るケースも。

加えて、ホワイトカラーはデスクワークが中心であるため、運動習慣が身についていないことが多く、ストレスが蓄積されたり、自律神経が乱れやすい傾向にあります。

併せて読みたい!

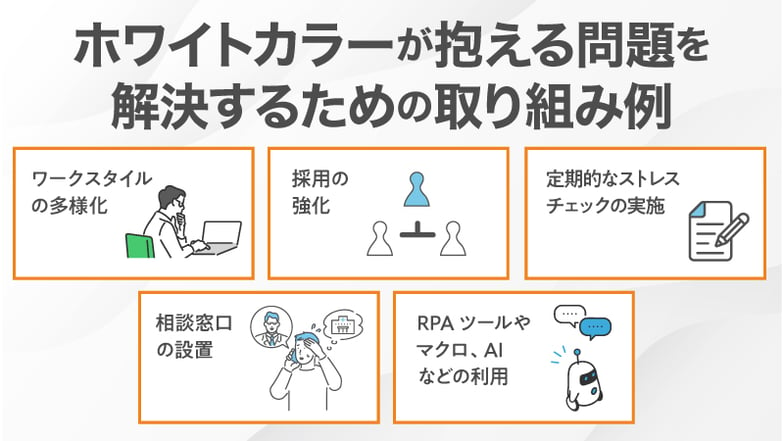

ホワイトカラーが抱える問題の解決方法

これらのホワイトカラーが抱える問題を解決するためには、どのような取り組みを行っていくべきなのでしょうか。5つの取り組み例を詳しく見ていきましょう。

ワークスタイルの多様化

デスクワークは場所を選ばずに行えるという点を活かして、フレックスタイム制やリモートワークなど、時間や場所に制約されずに仕事を行える労働環境づくりがおすすめです。それぞれワークスタイルに合った働き方を選べるようになるので、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなり、ストレスや疲労の軽減につながります。

企業側としても、採用の間口を広げることにつながったり、リモートワークの導入であればオフィスの光熱費などの関連コストを削減できるなどのメリットがあるでしょう。

採用の強化

採用を強化し、社員を業務量に対する適性人数まで増やすことで、必然的に一人当たりの業務量は削減できます。ただし企業側も、業務量はそのままで人数だけを増やしては、人件費が増加する一方です。

後述する採用以外の業務効率化方法を併用しながら、できるだけ優れた人材を獲得できるよう、求人広告の充実、選考フローの見直し、面接の質の向上などを行う必要があるでしょう。

定期的なストレスチェックの実施

ホワイトカラーは前述の通り、目に見えない疲労が大きいため、周囲や自分が気がつかないうちに、精神的な疲労が蓄積したり、最悪の場合、精神疾患に陥ってしまう可能性があります。

精神疾患により長期休暇が必要になれば、本人にとっても会社にとっても損失です。定期的なストレスチェックで、課題の早期発見を目指しましょう。チェックの段階では大きな問題がなかったとしても、自分のストレスレベルを定期的に把握できるので、身体的疲労と違って見逃してしまいがちな精神面の疲労について意識づけられるでしょう。

相談窓口の設置

専門の心理カウンセラーによる相談窓口の設置も、ホワイトカラーの精神的サポートに効果的でしょう。職場の人間関係や仕事効率の低下、ワークライフバランスに関する悩み、など上司に相談しにくい内容を気軽に打ち明けられる環境を作ることができます。

カウンセラーに相談するのもためらってしまう人のために、匿名で相談できるような環境作りも同時に進めていけるとより強固なサポート体制になるでしょう。

RPAやマクロ、AIなどの業務効率化につながる技術の利用

RPAツールやマクロ、近年注目を集めているAIなどを利用することで、業務の自動化が可能です。これらの業務に割いていた人的工数を他の重要な業務に避けるほか、ヒューマンエラーもなくせるので、リソースを最適に割り振り、業務を効率的に進められるでしょう。

ChatGPTなどのAIチャットツールは、情報収集やアイデア出しに便利。また高度なプログラミング知識は必要なものの、RPAツールと組み合わせることで幅広い業務の自動かを行えます。

一方のRPAツールは、ホワイトカラーの業務を増やしがちな定型業務の自動化におすすめです。

さまざまなシステムやツール、Webブラウザを跨いだ膨大な定型作業はRPAでロボットに任せてしまいましょう!

併せて読みたい! そもそもRPAとは何か?という方はこちら

ホワイトカラーの仕事がなくなる?将来性は?

RPAがブームになっていた2018年前後、RPAにより単純作業を自動化できるようになったことでホワイトカラーのひとつである事務職がなくなると言われることがありました。

それが近年ではChatGPTをはじめとするAIの発達により、ホワイトカラーの多くは仕事が無くなると言われるようになりました。これは人間がこれまで行ってきた手作業や思考する工程をロボットが代わりに担えるようになり、わざわざ人件費をかけ、人によるクオリティのムラやヒューマンエラーリスクを負いながら人間で行う必要がなくなった、という考えです。直近では、資料作成やデータ分析などの業務は全てを人間の手で行う必要はなくなりました。

ChatGPTひとつとっても進化が目まぐるしく、数カ月前までChatGPTはあくまでテキストベースでの情報収集ツールであり、デザインの判断ができない言われてきたのが、2023年11月の現在では画像に対するデザインの改善案を挙げるよう指示をすると回答してくれるまでに成長しました。これから先もめまぐるしい変化が起こる可能性があります。

このような状況に対しては、ロボットなどの技術を使いこなして任せられることは任せ、より少ない工数で作業が完了するようにし、浮いた時間を他のコア業務や新たな価値を創出できるようになることで重宝される人材になると考えています。このような技術の発展をチャンスと捉えて進化できる人材になりましょう。

そのためにも、RPAやAIをはじめとした技術や知識のリスキリングを視野に入れてみましょう。

まとめ

ホワイトカラーとは主にデスクワークを業務の中心とする事務や営業、研究、技術職などを指します。一般的に賃金も高く身体的な安全性も高い傾向にありますが、その一方で、労働時間が長引きやすかったり精神疾患に陥りやすいといった課題も。また近年の自動化技術の進歩により、今後、業務内容が大きく変化していくと予想されます。

このようなホワイトカラーの課題を解決するために、企業は多様なワークスタイルの用意や採用強化、ストレスチェック、業務効率化などを行っていく必要があるでしょう。特にRPAツールやマクロ、AIなどの技術を利用した業務効率化は早急に進めていくことで、企業内の限られたリソースを最適に運用することができるようになります。

なかでも複雑なプログラミングスキルなしで利用できるRPAを導入し、積極的な業務の効率化を図っていきましょう。

ホワイトカラーの業務を減らすならRPAツール「マクロマン」

上記のとおり、ホワイトカラーでは残業が常態化しやすい環境になりがちです。

そんなホワイトカラーの業務に、完全無料RPAツール「マクロマン」を取り入れて残業や精神的負荷を減らしませんか?

マクロマンはホワイトカラーにありがちなパソコン上のコピペ作業やデータのダウンロード、集計業務、メール作成などの定型業務を人間の代わりにロボットが自動化するRPAツールです。あらかじめマクロマンに指示をする(RPA開発やシナリオ作成と呼びます)ことで、以後はボタンひとつで人間に代わって処理をするため、業務効率化や残業削減、精神的負担の後押しをします。

\マクロマンやRPAに関する資料請求はこちら/

この記事の監修者

コクー株式会社

RPA事業部 エバンジェリスト

吉田 将太

RPA事業部の立ち上げとして、営業・RPA開発・研修講師を経て、2023年1月にエバンジェリスト着任。

RPAやRPA以外の技術を使って業務効率化を目的にした様々な開発に携わる。この経験から300名以上の研修講師を務める。

.jpg?width=800&height=450&name=230619%E3%80%90%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%80%91RPA(%E6%97%A2%E5%AD%98%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88).jpg)