RPAとはどういう意味?似たような言葉との違いも網羅的に解説!

目次

少子高齢化による労働力不足解消やDXを推進する手段のひとつとして、多くの企業で注目を集めているRPA。RPAの導入時は、基本的な考え方やメリットとデメリットをよく理解し、活用方法をよく検討することが大切です。

本記事では、RPAの意味やRPAと似た言葉の違い、RPA活用のメリットとデメリットと併せてRPAを導入すべきかの判断基準を解説します。

RPAの意味とは

RPAは「Robotic Process Automation」の頭文字をとった言葉で、ロボットによって定型的な業務を自動化する技術のことです。「ホワイトカラー」と呼ばれる、事務作業を中心とした現場でよく用いられます。

RPAは「手順の決まっている業務」を得意としており、これまで人間が処理していた業務を代わりに行える点が特徴です。

たとえば、メールで受信したExcelの発注書をRPAが自動的に開き、発注書の特定の箇所に記載されている内容をコピーして、自社の基幹システムに登録するなどの使い方が可能です。RPAを活用することで、人間が行っていた業務を自動化できるため、業務効率化や生産性の向上につながります。

RPAを言い換えると?

RPAは「デジタルレイバー(Digital Labor)」、「仮想知的労働者」などとも呼ばれることがあります。「デジタルレイバー」は、文字通りコンピュータ化された労働者を意味し、業務を自動化するソフトウェアロボット全般を指す言葉です。

一方で、人間に代わって知的労働を行うロボットを「仮想知的労働者」と呼びます。

RPAと似た言葉の違い

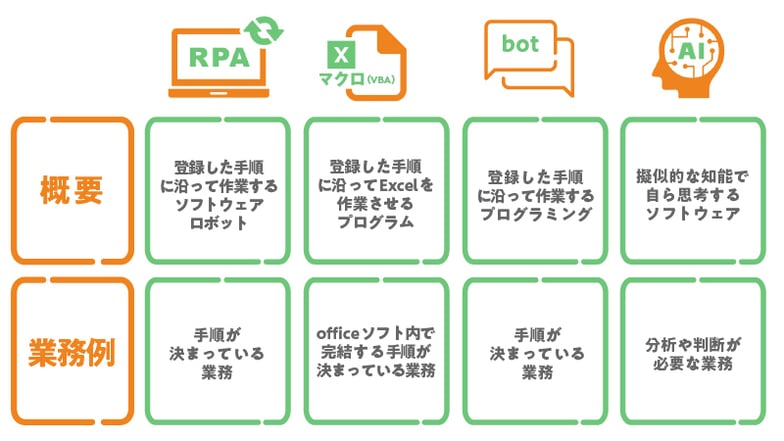

RPAと混同されがちな言葉に「AI」や「マクロ」があります。AIとマクロは、それぞれ下記のような特徴を持っています。

自動化ツールやDX化を検討していると、RPAと似たような言葉が多く登場します。特に混同されやすいのが、マクロやbot、AIなどです。それぞれの違いを見ていきましょう。

RPAとAIの違い

RPAは、機械にあらかじめ手順を記録させ、定型業務を自動化するためのソフトウェアロボットです。一方のAI(Artificial Intelligence/人工知能)は、機械に人間を模した疑似的な知能を持ち、自ら思考するソフトウェアのことを指します。

AIそのものは「思考すること」を主な役割としているため、ほかのITツールに組み込まれることで真価を発揮します。より高度な思考を行うために、RPAツールに組み込まれることもあります。

併せて読みたい! RPAとAIについて解説しています

RPAとマクロの違い

マクロとは、Excelなどで特定の操作を自動化するためのプログラムのことです。あらかじめExcel上で特定の操作を設定することによって、設定された操作が自動的にプログラム言語に変換され、次回以降はプログラムを起動するだけで同じ操作を再現できるようになります。

RPAも決められた動作を自動的に行うという点では同じですが、手順の記録先はロボットです。「手順を記録する先が、プログラム言語かロボットか」という点で、RPAとマクロは異なります。マクロを構築する場合はVBAなどのプログラミング知識が必要になりますが、RPAを用いてロボットに手順を記録する場合はプログラミング知識が不要で、マウス操作などによって直感的に操作を記録できます。

基本的に、マクロが活用されるのはExcel上であることが多いです。一方、RPAはソフトウェア上で特定の動作を記録して「スクリプト(シナリオ)」を作成すると、コンピューター上のさまざまなソフトウェアで動作させることができます。

併せて読みたい! RPAとマクロの違いについて詳しく解説しています

RPAとbotの違い

botとは、「robot」の略で、事前に指定された手順を自動で行うプログラミングのことを指します。

事前に指定された業務を自動化できる点、指定外の業務や自己学習はできない点はRPAと非常によく似ていますが、RPAは本格的なプログラミングスキルが必要無いのに対し、botによる自動化にはプログラミングスキルが必須です。特に複雑な作業を自動化したい場合は、高度なプログラミングスキルが求められるでしょう。

RPAが注目されている理由

RPAが注目されている背景には、少子高齢化による労働力の減少や働き方改革のほか、DX推進の機運が高まっていることなどが挙げられます。

近年では労働人口の高齢化が進んでおり、体力面で不安を抱える高齢者が現場で働く場面も少なくありません。一方、少子化から若年層の労働人口は減少し、人手の確保が難しくなってきています。このような課題を解消するために、従来は人間が行っていた業務をRPAで自動化し、業務に必要な人手をできるだけ削減しようとする動きが強まってきています。

また、柔軟な働き方を実現する働き方改革や、生産性の向上・コストカットなどを目的としたDX推進などの一環で、RPAの力を借りる現場も増えてきています。

併せて読みたい! 働き方改革についてはこちら

RPAでできること

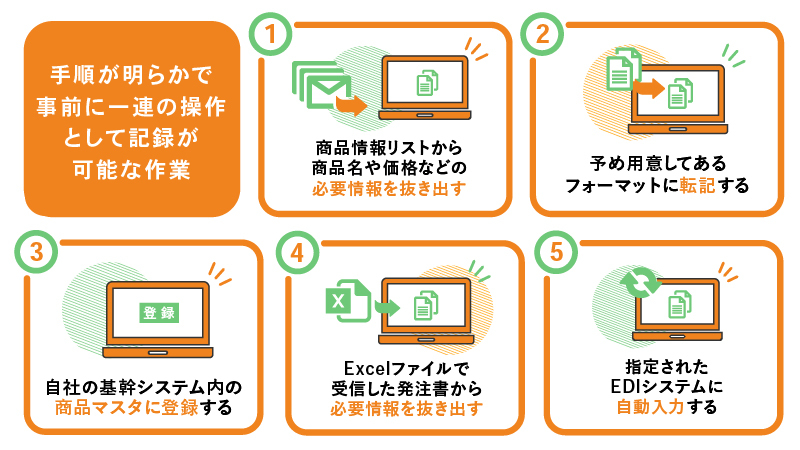

RPAは手順が整っている定型業務の自動化を得意としています。

たとえばメールに添付された特定の商品情報リストから、商品名や価格などの必要情報を抜き出し、予め用意しているフォーマットに転記して、自社の基幹システム内の商品マスタに登録する作業など、手順が変化しない作業を自動化できます。

また、取引先からExcelファイルで受信した発注書の内容を、指定されたEDIシステムに自動入力する作業なども実現可能です。「手順が明らかで、事前に一連の操作として記録が可能な作業」であれば、RPAが代替できます。

一方で、毎回、手順が変化し、柔軟な判断を必要とする作業は基本的にRPAには適していません。とはいえ、最近ではAIが進歩してきていることもあり、AIとRPAを組み合わせることによって複雑な処理が可能な状況も増えてきています。

[併せて読みたい]

RPAの使い道とは?RPA化の具体例やできることを徹底解説

本記事では、そんなRPAができることや得意・苦手とすること、具体的な導入事例などについて解説します。

RPAを活用するメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

人の代わりにロボットが作業をすることにより ・業務を効率化できる ・社員の満足度が向上する ・ヒューマンエラーを削減できる ・コスト削減につながる |

・導入準備に初期工数がかかる ・業務プロセスが変更された場合はシナリオの修正が必要 ・エラーによる緊急停止リスクがある

|

RPAの導入では、効率と満足度が向上する一方で、導入に向けた説得が必要だったりエラーリスクがあるという課題も発生する可能性があります。ご紹介するメリットとデメリットを理解したうえで、RPAの導入を検討しましょう。

RPAを活用するメリット

|

人の代わりにロボットが作業をすることにより ・業務を効率化できる ・社員の満足度が向上する ・ヒューマンエラーを削減できる ・コスト削減につながる |

RPAで業務を自動化することで、定型作業が従業員の手から離れ、ほかの重要な業務へ集中できるようになります。RPAは人間と異なり、シナリオ化された動作を24時間365日休む必要なく続けられ、指示した通りに必ず動くため、ヒューマンエラーも発生しません。

結果的に従業員の残業時間も減り、業務や所属する企業に対する満足度も高まります。

さらに企業側は、定型業務に割いていた人件費を削減し、その分の資源を事業拡大や他の重要領域に再投資することが可能に。企業は競合に対する競争力を強化し、ビジネス成長を加速させることが期待できます。

RPAを活用するデメリット

|

・導入準備に初期工数がかかる ・業務プロセスが変更された場合はシナリオの修正が必要 ・エラーによる緊急停止リスクがある |

RPAにはさまざまなメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。

RPAの導入時には、社内の既存業務の洗い出しや手順の可視化など、初期工数がかかります。RPAにより業務の自動化が進めば結果的に初期工数以上の工数を削減できますが、一次的に業務量が増えることを念頭においておきましょう。

また、RPAは事前に定められたシナリオ通りに自動化を行うツールです。もし業務プロセスが変わったとしても、シナリオが修正されないままだと、RPAは変更に気づけず従来のプロセスのまま作業をしてしまいます。同じ理由で、連携しているツールやサイトなどの仕様が変更されると、RPAはシナリオ通りの動作を行えなくなり、停止する恐れがあります。

[併せて読みたい]RPAのメリットについては以下記事でも紹介しています。

RPAにはメリットがたくさん!内製化と外部委託の特徴も解説

この記事では、RPAのメリットやデメリットと併せて、メリットを活かすために確認すべきこと、RPAの内製化と外部委託のメリットとデメリットについてまとめています。RPAの開発を社内で行うべきか、外注するべきか迷っている方は是非参考にしてみてください。

RPAを導入すべきかの判断基準一例

|

☐パソコン上で行える業務且つ手順をルール化できる業務である |

自社でRPA導入すべきかの判断基準として最初に考えたいのは、パソコンで完結し、明確な手順を持つ日常業務があるかどうかです。

具体的には、売上の集計や給与計算などの定型業務がこれに該当します。これらは日々繰り返される作業で、処理件数が多く、RPAによる自動化によって大きな効率化につながるでしょう。

一方、導入業務は、予期せぬエラーが発生する可能性も考えて、トラブル発生時にリカバリー可能なものに限定した方が安心です。データ入力ミスからの回復が可能な顧客情報の管理や、システム障害時でも過去のデータから復元できる在庫管理などがこれに当たるでしょう。これにより、RPA導入のリスクを最小限に抑えることができます。

上記に合致するとすべてがRPAで自動化できるというわけではありません。RPA化できることを必ず確認して進めましょう。

[併せて読みたい]RPA導入については以下記事で解説しています。

RPAを導入しよう!手順やよくある悩みをわかりやすく解説

この記事では、RPAの導入手順やよくある悩みをわかりやすく解説します。RPAで一体何ができるのかといった基本的なポイントからお伝えするので、RPAについて今から検討を始めるという方もぜひ参考にしてください。

まとめ

手順が決められた作業を自動化できるRPAは、人間の代わりにさまざまな業務を代替してくれます。業務効率化や社員の負担軽減だけでなく、ヒューマンエラー削減の観点からも、RPAは高い効果を発揮します。

導入時はコスト面の負担なども考慮しつつ、ほかのツールと連携できるかどうかにも注目し、スモールスタートを心がけましょう。

RPAツール「マクロマン」なら、ツール利用料が無料なので、コスト負担を抑えてRPAを導入できます。

多様な切り口で業務の自動化をはかれるので、これからRPAの導入を検討している方はぜひご活用ください。

「マクロマン」についてさらに詳しく知りたい方は、以下より資料請求いただけます。

この記事の監修者

コクー株式会社

RPA事業部 エバンジェリスト

吉田 将太

RPA事業部の立ち上げとして、営業・RPA開発・研修講師を経て、2023年1月にエバンジェリスト着任。

RPAやRPA以外の技術を使って業務効率化を目的にした様々な開発に携わる。この経験から300名以上の研修講師を務める。