【詳しく解説】RPAの導入率や導入手順と手順ごとの悩み、RPA導入事例を伝授

目次

RPAツールを導入している企業や自治体、各種団体は多く存在します。昨今ではAIによる業務効率化が話題となっていますが、単純作業の業務効率化にはRPAが有用です。しかしRPAに関する知識がないままではうまく導入できずに、結果として「RPAを導入して失敗した」ということにも。

そこで本記事では、RPA導入時のさまざまな情報を詳しく、よりリアルに解説します。RPA導入率や導入が進んだ背景、RPA導入期間や導入手順、さらに導入手順ごとによくある悩み事や成功の秘訣をお伝えします。RPAの導入効果についても事例をふまえてご紹介します。

\RPAの導入なら月額4万円の「マクロマン 導入パック」/

RPAとは

RPAは「Robotic Process Automation」の略で、人間がパソコンで行うような作業について、ソフトウェアに組み込まれたロボットが代行する仕組みを指します。実行したい業務を予めRPAに覚えさせること(「開発」や「シナリオ作成」と呼びます)で、1クリックで業務を自動化してくれます。

人手不足の解消や働き方改革による生産性向上につながるテクノロジーとしてさまざまな企業の業務効率化に貢献するRPAは、残業の削減やコストカット、心理的負担の軽減、ヒューマンエラー削減、リソースの最適化などさまざまなメリットがあります。

併せて読みたい! RPAのメリットとデメリットの記事はこちら

RPAの導入率

続いて、RPAの導入率を見ていきましょう。ここでは一般企業と自治体でそれぞれ紹介していきます。

RPA導入率(一般企業/2025年最新)

まずは一般企業のRPA導入率について。株式会社MM総研発表の「RPA国内利活用動向調査2024」(2024年3月時点)によると、RPA導入率は以下の通りです。

|

これまでの導入率の遷移をグラフで見るとこのようになります。

※1 導入率は分母をWebアンケート調査に回答した社数、分子をRPA導入していると回答した社数で計算。調査は1社1回答に制御している

このデータから、中堅・大手企業に関しては昨年よりも導入率が伸び悩み、中小企業に関しては導入率が増えてきていることが分かります。

なお、現在RPA導入率が上昇している中小企業におけるRPAツールのシェアでは、1位がコクー株式会社の「マクロマン」で18%、同じく同率18%がマイクロソフトの「Microsoft Power Automate」でした。3位はFCEプロセス&テクノロジーの「Robo-Pat DX」で16%、4位がユーザックシステムの「Autoジョブ名人シリーズ」で14位となりました。

※本データはコクー株式会社がMM総研の許可を得て加工・提供している情報です。本データの二次利用は固く禁止します

≫中小企業のRPAツールシェア1位のマクロマンの詳細はこちら≪

RPA導入率(自治体/2025年最新)

地方自治体における最新のRPA導入率(令和5年)は以下の通りです。

|

このように、都道府県や指定都市レベルでは前年を維持し、その他市区町村については前年から5ポイント上昇し、RPA導入率が以前より進んできている様子がうかがえました。一方で都道府県や指定都市レベルと比較するとまだまだRPA導入率は低いといえます。

このように、広く導入されているRPAですが、特に自治体の導入率が年々増加傾向にあり、今後さらなる成長が期待されるのではと考えられます。

RPA導入が進んだ背景

RPA導入が進んでいる背景には、「働き方改革」「DXの推進」の2つがあります。

働き方改革

総務省が公開している「令和4年版情報通信白書」の「生産年齢人口の減少」項目によれば、1995年をピークとして生産年齢人口(15~64歳)は減少の一途をたどっており、2050年には5,275万人(2021年と比較して29.2%減)にまで減少すると見込まれています。

これにより、現役世代として労働に従事できる人口減少も見込まれ、少ない人数で生産性を上げることが求められています。

併せて読みたい! 働き方改革に関する記事はこちら

DXの推進

また、「2025年の崖」と「2040年問題」として懸念されている2つの課題について、DXの推進による解決が期待されています。

|

出典:DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~|経済産業省

出典:2040年頃までに想定される各行政分野の課題等について|総務省

併せて読みたい! DXに関する記事はこちら

RPAの導入効果

次に、RPAの導入効果を見ていきましょう。

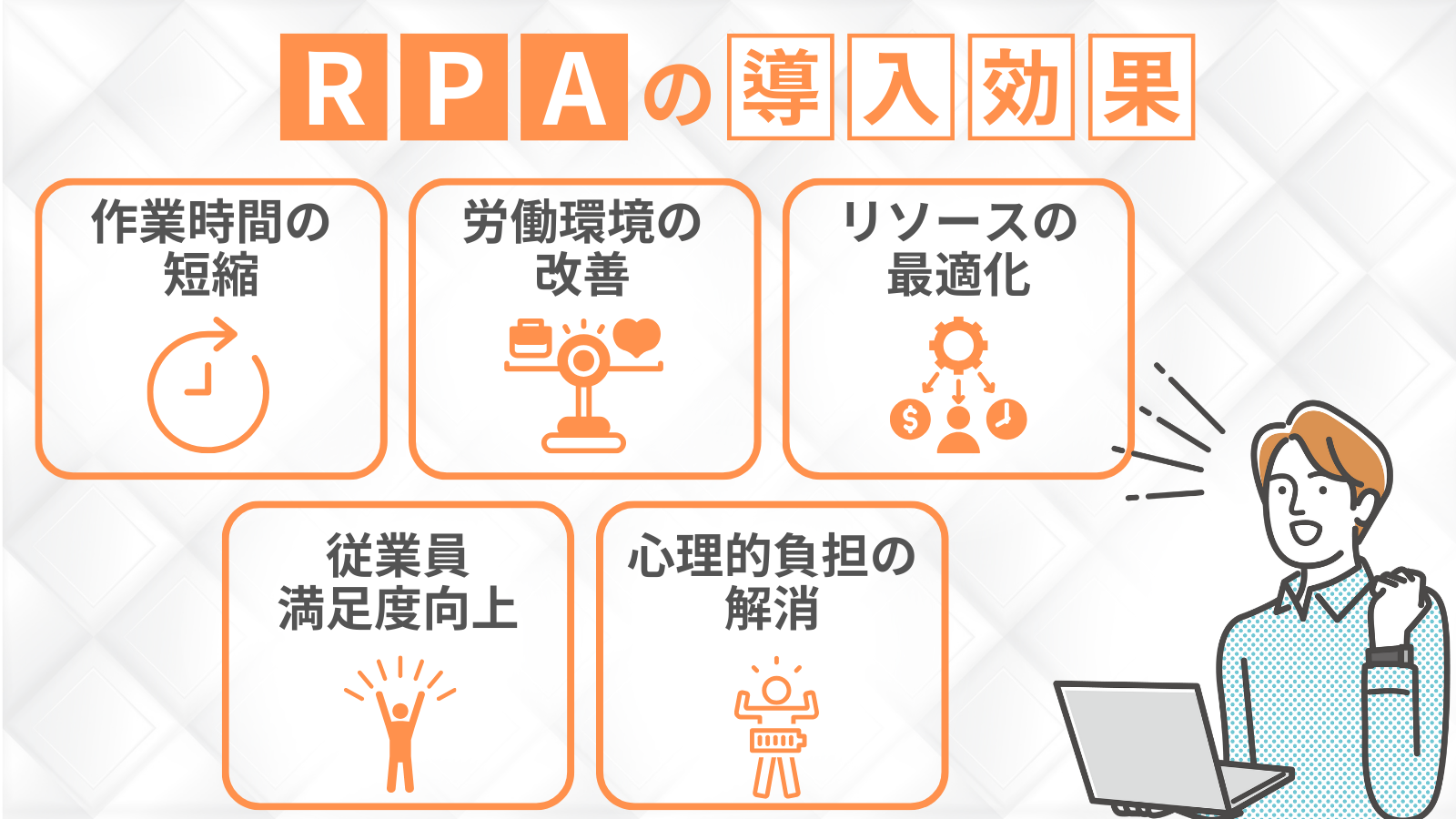

ヒューマンエラーや人件費の削減、人材不足の解消など定量的(数値を用いて効果を測定する手法)に測定できる部分がある一方で、定性的(数値では表せない効果測定の手法)に測定可能な効果についても着目する必要があります。

定性的なRPA導入効果

定性的な測定として挙げられるのは、「労働環境の改善」「心理的負担の解消」「従業員の満足度向上」「リソースの最適化」などの変化です。

例えば、労働環境改善や心理的負担の解消がされれば離職率の低下につながり、従業員のモチベーション向上につながる可能性があります。リソースの最適化ができれば、これまで単純作業にかけていた時間を、顧客対応にリソース配分をすることで顧客満足度や売上の向上にも寄与します。

定量的なRPA導入効果(RPA導入事例)

当社RPA「マクロマン」とサポートサービス「RPA女子」による導入効果だけでも、以下のように効果があります。

(使用RPAツールは無料RPAツール「マクロマン」、RPA化の業務選定や開発(シナリオ作成)等の代行をサポートサービス「RPA女子」が対応した事例です)

|

RPA導入のメリットとデメリット

人間の代わりにロボットが自動で作業をしてくれる便利なRPAですが、すべてのことを自動化できるわけではありません。

|

メリット |

デメリット |

|---|---|

|

|

このように、パソコン作業のなかでも特に定型作業や反復作業の自動化に強みを持つロボットは、人間のようにミスをせずに正確な処理が可能です。

指示された通りに処理を行うため、高い精度を保証できる一方で、人間が思考するような判断力や臨機応変な対応ができないため、突発的なアクシデントや例外が発生した場合にはエラーで処理が停止してしまいます。そのため、事前に想定される例外パターンを踏まえて、複数の例外処理を設定することが重要です。

併せて読みたい! 以下記事ではRPAのリスクについて触れています

RPA導入により自動化できること

RPAの導入によって、以下のような業務を自動化できます。

- データ入力

- データ収集・Webスクレイピング

- データ分析

- データ転記(コピペ作業) など

規則性のある作業であれば、複数のアプリケーションを横断しても安定して行えます。具体的にどのような業務が自動化できるかは以下記事で解説しています。併せてご覧ください。

併せて読みたい! RPAで自動化できることの例を詳しく解説しています。

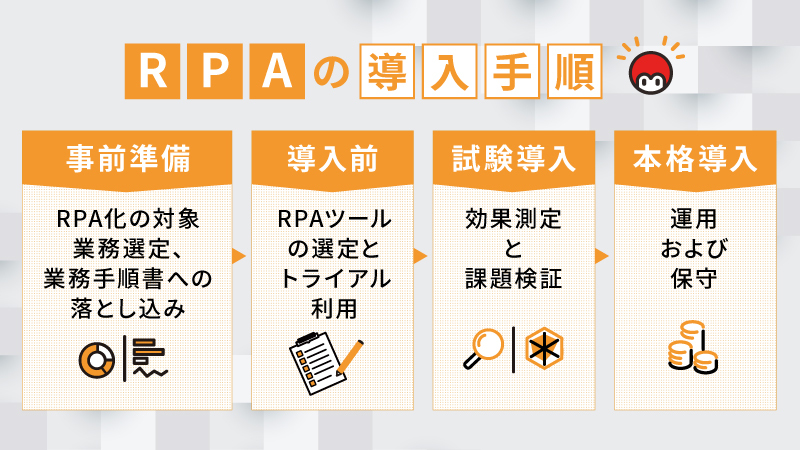

RPAの導入手順

RPAの導入手順(進め方)を順にみていきましょう。

【事前準備】RPA化の対象業務を選定し、業務手順書に落とし込む

RPAの導入に際しては、事前準備として「RPA化する業務の選定」と「業務手順に落とし込むための業務手順書の作成」が必要となります。なお、事前準備の段階で「普段の業務で実際にRPAを使用する担当者」と、「RPA開発担当者」のそれぞれを決めておきましょう。

RPA化の対象業務選定

まずは、事前準備として自動化対象となる業務を洗い出しましょう。RPAで自動化しやすく、効果が出やすい対象業務の判断基準は以下の通りです。

|

RPAを導入検討中の業務フローを整理して、上記の判断基準と照らし合わせて考えてみましょう。

また、この工程によりBPRや業務プロセスの可視化にもつながるので、RPAの対象とならない場合でも、新たな気づきが得られることもあります。

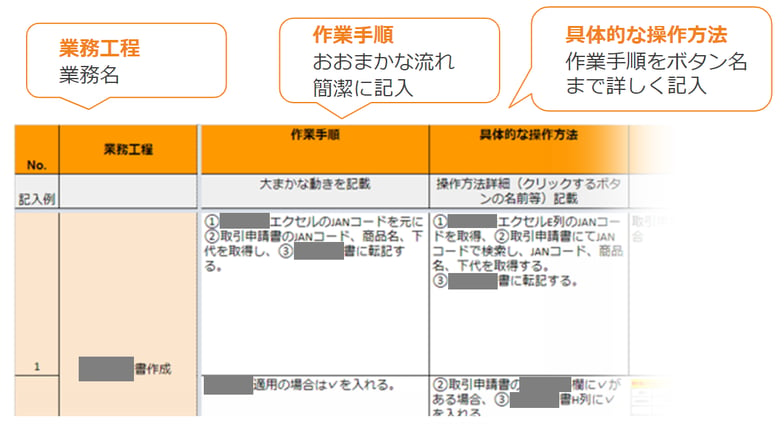

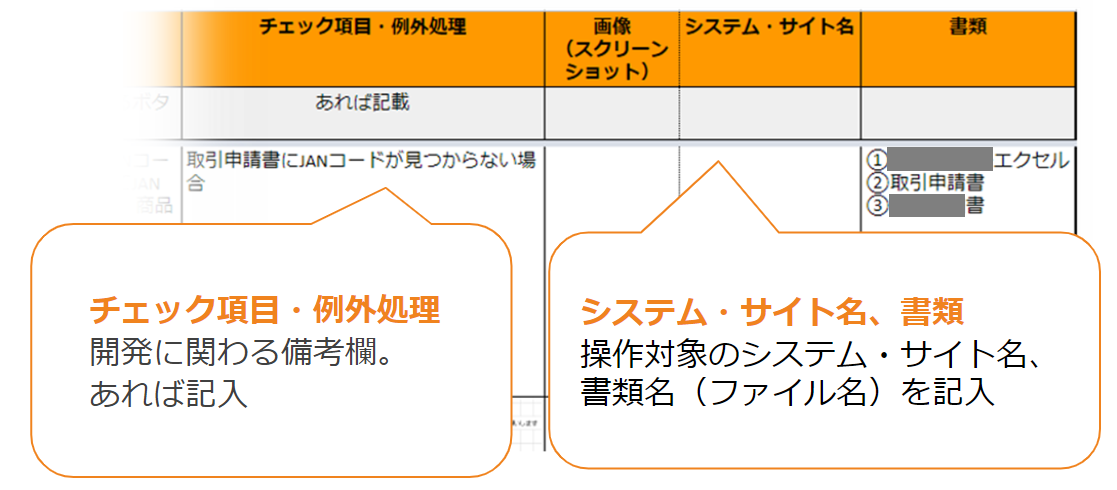

シナリオに落とし込むための業務手順書作成

RPAによる自動化の対象となる業務を選定したら、業務の手順がわかるように業務手順書を作成します。Excelにまとめるなどして誰が見ても理解できるようにしておきましょう。そうすることで、属人化の防止になります。

業務手順書の作成において気を付けておきたいポイントは2点です。

1つは、「必ず作業順で記載すること」、2つめは「ボタン名やシステム名など、詳細な点まで記載すること」です。これらは、業務手順の「見える化」に影響するため非常に重要です。「作業順」と「詳細な点」が明確になれば、生産性の向上につながるでしょう。

【導入前】RPAツールの選定とトライアル利用

ここでは実際に使用する「RPAツールの選定」と「トライアル期間内におけるRPA開発」を実施します。トライアル期間は30日や60日など期限付きとなっている点に注意しましょう。

自社に適したRPAツールの選定をする

国内で利用できるRPAツールは、代表的なサービスだけでも数十個はあるといわれており、搭載されている機能も日々アップデートされています。以下のような選定基準での比較検討をしましょう。

| 選定基準 | 選定が必要な理由 |

|---|---|

|

ツールの種類 |

「サーバー型」「デスクトップ型」「クラウド型」という3種類のRPAツールがあり、それぞれ特徴があるため、自社に適しているツールがどのタイプなのかをまず確認しましょう。 |

|

コスト |

RPAツールによってかかるコストはさまざまです。月間で定額費用がかかるのが一般的で、初期費用がプラスされるものとそうでないものがあります。加えて、利用人数や利用量等に応じて更にプラスされる場合があります。なかには無料のものや、条件によっては無料のものも。 |

|

企業規模 |

中小企業であれば、導入から管理運用まで手軽に行える「デスクトップ型」「クラウド型」がおすすめで、大企業であれば大量データ処理の面で優れている「サーバー型」がおすすめですが、大企業であっても小規模の自動化であれば「デスクトップ型」や「クラウド型」で充分な場合も。 |

|

自動化する業務内容 |

自動化したい業務内容に応じて、どのRPAツールを導入するか検討を行います。 自社で行いたい業務が、いざ契約したRPAツールでは自動化できなかったということにならないよう、各社の機能をよく比較しましょう。 機能として組み込まれている場合でも、精度が各社違うというケースはよく発生します。 なお、特定の業界や作業に特化しているRPAツールも提供されています。 |

|

サポート体制の有無 |

有料のRPAツールの多くは操作方法等の問い合わせサポートが料金に含まれています。その方法は電話やメール、チャットなどツールにより異なります。そのほか、開発や運用の代行などのサポートに対応している場合もあります。その場合の料金形態も確認しましょうい。 RPAは一度作って終わりではなく、運用保守が必要であることからサポートはなるべく手厚いものを選びましょう。 |

比較検討して候補となるRPAツールが決まったら、ぜひトライアルを利用しましょう。トライアルとは無料のお試し期間であり、多くのRPAツールに設けられています。

なお、トライアルは30日間や60日間など期間が定められているケースがほとんどのため、期間を無駄にしないようトライアル期間に入る前にできる準備は終わらせておくことが重要です。

併せて読みたい! 以下記事でさまざまなRPAツールを紹介しています

トライアル期間を利用してテスト運用をする

実際にRPAツールを導入したら、トライアル期間中に以下4つの作業について進めていきましょう。

| 1.要件定義 |

前項でお話した「業務手順書」に基づきRPA化する範囲を決定します。 要件定義を行うことで、「RPAの開発に必要となる機能や要求をまとめられる」「プロジェクト進行に際して目的から脱線することを避けられる」といったことが期待できます。 要件定義には、システムに実装する機能や挙動についての要件である「機能要件」、および実装したい機能以外に関する「非機能要件」があります。双方について詳細に定義づけしておくことが重要です。 |

| 2.可否判断 |

要件定義をもとに、実際にRPAによって動作させられる条件であるかをより詳しく確認します。この際、「ロボット検知機能」「セキュリティツールの作動」がある場合はRPA化できないケースが多いため、自動化の対象から外す必要があります。加えて、Webサイトやアプリケーションの利用規約でRPAを含むロボットからのアクセスを禁止している場合もあります。必ず利用規約も確認しておきましょう。 ここでした可否判断をもとに、再度要件定義をします。 |

| 3.操作・開発(シナリオ作成) |

要件定義に沿い、RPA化するためのシナリオ作成をする「開発」を行います。ここでは開発をしながら操作性の確認と、各種機能の精度も確かめましょう。これまで「RPAで自動化できるか」を確認してきても、RPAツールごとの機能や機能の精度はそれぞれであることから、この段階で「自動化したい工程がこのツールだと出来ない」等が発覚することがあります。 また、操作につまづいた際の問い合わせ方法やサポート内容、サポートレベルもこのフェーズで気になってくるはずです。それぞれ確認しましょう。 |

| 4.設計書作成 | 開発を経てシナリオが完成したら、開発内容についてまとめられた設計書の作成を行います。設計書については、開発者以外の人員でも理解できるような内容にすることが大切です。あらゆる人員が内容を把握できるようにすることで、開発者以外への共有がスムーズになります。 |

上記のとおり、実際に開発フェーズになってから「自動化したいことがこのツールでは叶わない」ことが発覚することがあるため、トライアル期間中に「開発」は必ず実施しましょう。

しかし、実際の現場では、要件定義や可否判断でトライアル期間が終わってしまうケースが多いようです。

→マクロマンなら、期間の縛りなく無料なので全ての工程を試しきったうえで安心して本格導入できます!

併せて読みたい! シナリオ作成時の方法やポイントなど解説しています。

【試験導入】効果測定と課題検証

前述したとおり、トライアル期間中に実施できることが一番ですが、期間中・期間外いずれの場合でもRPAツールの試験的導入に際する効果測定、および課題検証を行いましょう。この際にチェックしたい項目は以下のとおりです。

- 業務が効率化される度合い

- コスト削減の大きさ

- 自動化したい業務に対応できているか

- 自社にとって必要な機能が揃っているか

- 実際に利用する担当者にとって操作しやすい操作性か

また、効果検証の際は、「〇時間削減できたか」などの目に見えやすい指標のほかに、以下の点もみていきましょう。

- 担当者が精神的に楽になった

- 売上に直結しやすいほかの業務に時間を割り当てることができた

- この作業のために特定の時間に出社が必要だったのが不要になった

- 業務を可視化することができた、それによって新たな課題を発見できた

【本格導入】運用・保守

RPAは一度作って終わりではなく、運用や保守(メンテナンス)が必ず発生します。発生する運用保守の内訳としては以下が該当します。

|

運用・保守が必要であることにはいくつかの理由があります。

さまざまなシステムやWebサイトを横断しての自動化であるため

RPAツールは複数のシステムやアプリケーション、Webブラウザを横断して自動化を行いますが、それゆえに何らかのシステムから影響を受け、エラーが発生するかもしれません。反対に、システム側に対して影響を及ぼす恐れもあります。「適切にアクセス権限を付与すること」「適切にツールを選定したうえで運用すること」が対策になります。

シナリオ通りにしか動作しないため

RPAは定型化された作業を自動で行うことには長けているものの、作成したシナリオ以外の動作を行うことはできません。Webサイトの仕様変更のようなイレギュラーが発生しても適切に対応できず、エラーの原因となり得ます。

使用するパソコンやインターネット環境の影響

シナリオ作成時と実際にRPAを動作させるときに、それぞれメーカーや型番が異なるパソコンではシナリオやマニュアル通りに動作せず、エラーとなる可能性もあります。会社と在宅での勤務の場合、インターネット環境が異なることによってブラウザが立ち上がるまでにラグが発生するケースが想定されますが、このような事態についてRPA自身で把握することができません。

属人化によるもの

RPA担当者による引継ぎやマニュアル作成が適切に行われていない場合、当然ながら新しい担当者はRPAを使いこなせなくなる恐れがあります。一部の人員のみにRPA活用に関するスキルが集中する=属人化状態になってしまうことはできる限り避けましょう。

このように、RPAツールの本格導入後には、運用・保守で注意したいポイントが多くあります。本格導入後のミスマッチを防ぐためにも、安心できるサポート体制が整ったRPAツールを選定することが重要です。

併せて読みたい! RPAの運用・保守に関する詳しい記事はこちら

導入までのおおよその期間

RPAを導入するまでの期間は企業規模が影響します。企業の規模別におおよそ以下の期間が必要です。

| 導入規模 | 導入までの期間 |

|---|---|

|

小規模 |

約1~2ヶ月 |

|

中規模 |

約6ヶ月 |

|

大規模 |

約6ヶ月~1年 |

※小規模は1部署のみや少人数の企業、中規模は従業員が300人程度の企業、大規模は従業員が1,000人以上の企業を想定

中規模のケースを考えると、まずは事前準備や導入前のサービス選定に2ヶ月ほどかかります。次に、試験導入のステップにも1〜2ヶ月の期間を見積もっておくと安心です。さらに本格導入までには、RPA導入の計画を立案して、必要に応じてマニュアルの作成や業務フローをまとめます。ここにも1〜2ヶ月の期間が必要と考えておくとよいでしょう。

これらを合わせると、導入までには大体半年ほどの期間を要します。

大規模導入の場合には、企業の各部署への説明や担当者の割り当て、RPAのノウハウの伝達といった活動が加わるため必要な期間が長くなります。

これらはあくまで目安であり、自社の開発スピード等によってはより早く進むケースもあります。

RPA導入にかかるコスト

RPAツールの導入に際しては、複数のコストがかかります。

最初に必要となるのは初期費用です。RPAツールによっては発生しないものもあります。また、一般的に国内で流通しているRPAツールは買い切り型よりもサブスクリプション型の方が多いため、月額費用がかかります。

他にも、必要に応じて開発や運用保守を委託する場合は委託費用、RPA導入時のサポートや操作方法のサポートなどに発生する導入支援費用、RPAツールに最適化されたハードウェア費用なども必要となったりするケースがあります。

併せて読みたい! RPA導入にかかるコストはこちらの記事で解説しています

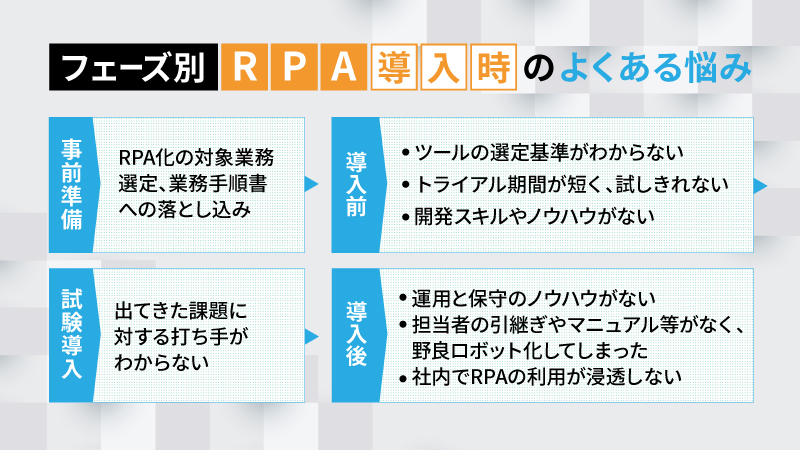

RPA導入前後のよくある悩み

なかには、RPAツールの導入が思うように進まないケースもあります。RPAツール導入の際に障壁になりがちな要素(よくある悩み)を理解して対策を講じておきましょう。

それぞれのフェーズでよくある悩み

各フェーズにおけるよくある悩みをまとめました。

| RPAの導入フェーズ | 考えられる障壁 |

|---|---|

| RPA化対象の業務を判別できない | |

|

|

| 出てきた課題に対する打ち手がわからない | |

|

【事前準備】RPA化の対象業務を選定し、業務手順書に落とし込む際

| RPA化対象の業務を判別できない |

よくあるのがRPA化できる業務の選定が難しいというケースです。RPAによって自動化できる業務の特徴をなんとなく理解できていても、実際に進めてみると想像とのギャップがあり、導入が進まないことがあります。この業務はRPAが本当に適切なのか、それともマクロなどのほかの方法の方が最適なのかなどの判断がつかないということも。

これらを踏まえて判断するには、RPAの特徴をよく理解できている担当者が必要であり、その担当者が社内にいないケース多くあります。ツールベンダーの導入サポートがあれば、それらを受けて進めましょう。

併せて読みたい! この工程からサポートしてくれる導入支援会社を探す

【導入前】RPAツールの選定時

| ツールの選定基準がわからない |

国内で利用できるRPAツールは30以上あります。ツールのタイプもさまざまであり、各社強みが異なります。

まずは「自社で実現したい内容を叶えられる機能を備えているかどうか」と、「スモールスタートできるか」の観点から探してみましょう。安いから、無料だからといって自動化の範囲が狭ければ、本末転倒です。

【導入前】トライアル利用時

|

このフェーズ、つまりRPA開発をするフェーズが最難関且つ一番悩みが多い点でしょう。

RPAツールの導入からテスト運用までを実施することが望ましいものの、1カ月や2カ月の期間内でテスト運用まで実施するのは簡単ではありません。人材不足やRPAのノウハウの少なさが重なれば、なおさら難しくなります。

また、実際の開発の工程では、RPA開発スキルや知識、要件定義、各社RPAツールの仕様への理解、エラーが出た時の対処スキルなどが必要になります。プログラミング知識のある担当者であればRPAが未経験でもある程度学習をして知識を習得することで進めることができますが、そうでない場合はここでつまづいてしまう事があります。

また、開発を実際にしてみて出てきた課題にはRPAやITリテラシーを必要とする場合もあり、対処方法がわからないことも。このような場合はツールベンダーのサポートや、それだけで不足する場合は導入支援会社への委託を検討しましょう。なかには内製化のサポートをしてくれる会社もあるので、長期的に運用していきたい場合に検討してみましょう。

【試験導入】効果測定と課題検証

| 出てきた課題に対する打ち手がわからない |

トライアルで実施してみた結果、何の問題もなく進められることもあれば、課題が見つかるかもしれません。

たとえば、意外と人間の判断が必要なシーンが多く、RPAの自動化には不向きであることが分かったり、開発担当と日々の運用担当が別々だった場合に、パソコンの利用環境の違いでエラーが生じてしまう場合など、事前に想定できなかった課題が出てくることがあります。

これらの課題に対し、RPAの知見が必要であったり、社内の体制に改善が必要だったりと課題により対処方法が異なります。前者の場合にはベンダーのサポートを活用するか該当の部分を委託するなど検討しましょう。

【本格導入】運用・保守

|

RPAツールの運用と保守は重要なフェーズですが、具体的な方法がわからないという方も少なくありません。開発時と同様に、適切に運用と保守を行うにはそれなりの知識が必要です。

トライアル時には発生しなかったエラーの発生でRPAが停止する場合、原因の特定とその対処としてシナリオの改修などが必要になります。RPAは複数のほかのシステムやWebブラウザを横断して自動化をしていることから、エラー原因の特定がRPAベンダーのマニュアルに載っているとは限りません。どのような観点で原因を特定すれば良いかなど、迷うケースがあるでしょう。

このような場合はRPAベンダーのサポートを受けたり、該当の部分だけ委託してしまうと安心且つスムーズに解消できます。

また、もしも保守が適切に行われない場合、RPAツールの「野良ロボット化」が懸念されます。よくある原因は、RPA担当者の離職に際して引継ぎが行われなかった、またはマニュアルが用意されていなかったというものです。

野良ロボット化したRPAツールの復旧には、新規で開発をするよりも時間とコストがかかる可能性があります。なぜなら、まずは野良ロボット化してしまった原因の究明からはじめる必要があり、復旧作業を行うにも相当の知識が必要となり、現在のシナリオがどのような背景で作られたかが把握できないためです。一から開発を行うよりも多くの工数を要するため、担当者以外でも理解できるように情報共有できるようマニュアルや設計書を用意しておくことが重要といえます。

最後に、さまざまな理由があって浸透しないというもの。

その理由の1つはRPAの運用・保守にリソースを割けないケースです。プロの力を借りて進めましょう。

2つ目は、RPAの知見をもって全社に広めていく人がいないというケースです。ボトルネックがあって進まないのか、知見が無いのかの課題分析をしましょう。前者の場合、なかにはRPAではなくマクロやAIの方が適していたという可能性もあります。この場合は、RPAの社内研修が有効です。社内で実施できる人がいなければ、RPAの導入支援会社やRPAベンダーにそのようなサポートがないか相談してみましょう。

併せて読みたい! RPAの失敗に関する記事はこちら

RPA導入成功の秘訣

上記で記載した対策のほか、成功の秘訣は2点あります。

- スモールスタートをすること

大規模な変化は大きなリスクを伴うためスモールスタートが重要です。まずは小さな業務から自動化をし、徐々に自動化の範囲を拡大や、社内に展開していきましょう。

- 慣れないうちはプロに頼る

不安が多い場合やはじめてRPAの導入をする場合、自社完結で済ませようとせずプロに頼ることをおすすめします。

RPAに触れる前は、「誰でも簡単に自動化できる」というイメージをしていたが、RPAはITリテラシーが高い人でないと難しかったなどのギャップを感じて断念したというケースが多くあります。RPAは誰でもすぐに簡単に自動化できるものとは限りません。RPAに対する正しい期待値をもって取り組み、自身だけでは不安なのであればプロを頼りましょう。

RPAツールベンダーによっては、RPA化できる業務選定から問い合わせサポート対応、シナリオ作成支援や代行、運用保守の代行の一部からすべてを受けている場合など様々あります。各ツールベンダーのサポートを確認しましょう。

≫ツールは無料でサポートは必要な時だけ必要な分だけ選べる「マクロマン」×「RPA女子」≪

RPA導入におすすめなRPAツール「マクロマン」×サポートサービス「RPA女子」とは?

0809.jpg?width=725&height=408&name=2023%E5%B9%B4_7%E6%9C%88_%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%BC_%E6%B1%8E%E7%94%A8%E7%9A%84%E7%94%BB%E5%83%8F%E4%BD%9C%E6%88%90(RPAJ)0809.jpg)

ここまで、RPAツールの導入について解説してきましたが、RPAツールの導入を検討している場合は弊社提供のRPAツール「マクロマン」とサポートサービス「RPA女子」がおすすめです。

RPAツール「マクロマン」自体は無料で期限の縛りなく使うことができ、スモールスタートがしやすいデスクトップ型のツールです。実際の導入にあたっては、RPAの対象とする業務の選定や、マクロマンの操作方法やより良い活用方法について、開発のサポートなど、さまざまな点でサポートが必要となるケースが考えられます。

そのような場合には、マクロマンのサポートサービス「RPA女子」と併用することで、よりスムーズに「マクロマン」の導入・利用を進められます。

特徴1.ツール自体は完全無料で使い放題!

マクロマンは無料の期間制限がなく、何台のパソコンにダウンロード申請していただいてもOK!作成するシナリオの数や機能の制限も無しという珍しいRPAツールです。

そのため「トライアル期間中に試しきれなかった」「ツール代が高くて費用対効果が得られなかった」「利用人数が増えるごとにコストがかさむ」などを解決します。

※操作方法等の個別問い合わせの対応は以下サポートサービスとなります。

特徴2.導入や運用保守など、すべてをアウトソースしたい方にもぴったり

自社にて人材・ノウハウの不足やリソース不足等でを理由としてRPAの開発や運用が難しい場合は、「マクロマン」と併せてサポートサービス「RPA女子」の併用をおすすめします。

take2_1018.jpg?width=800&height=450&name=2023_10_%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%BC__%E6%B1%8E%E7%94%A8%E7%9A%84%E7%94%BB%E5%83%8F%E4%BD%9C%E6%88%90(RPAJ)take2_1018.jpg)

「RPA女子」は、RPA関連業務をご要望に応じてさまざまな方法でサポートするサービスです。

業務選定から日々の運用保守までまるっとお任せいただくケースや、開発だけをお任せいただくケース、RPA人材育成のための内製化支援、RPAの重要性を社内に浸透させるための研修など幅広く対応しています。

サポート方法としては、全てアウトソーシング可能な「常駐派遣」、1日単位で必要なだけ契約可能な「スポット派遣」や「遠隔サポート」があり、内容にマッチしたものをご提案します。

特徴3.社内体制が整うまではサポートを受けたい方にもぴったり

ゆくゆくは自社完結で運用を考えているものの、導入当初はサポートを受けたいという場合は「マクロマン 導入支援パック」のご利用がおすすめです。

支援内容はRPA化業務の洗い出しサポート、初回のシナリオ作成サポート(制限あり)、チャットによるヘルプデスク、月1回の相談会などです。

最初は手厚いサービスを受けつつ、段階的に自社完結に変更していきたい場合はこちらのサービスを利用されることをおすすめします。

RPAツール「マクロマン」×サポートサービス「RPA女子」によるRPA導入事例

事例1:制作業界

データ入力やデータ照合の面でRPA「マクロマン」を活用しています。マクロマン導入前は、「業務ルールの煩雑さ」と「業務ファイルの確認作業が必須」であったことから、ミスが起きやすい環境下にありました。また、制作協力に携わっている会社側で遅延が発生した場合、「イレギュラーの確認と対応」のために膨大な工数がかかってしまい、従業員の残業が多発する状態にもありました。

■マクロマンによる自動化内容

|

① 自社基幹システムによって商品の制作状況をコピーおよび確認 ② 会員管理CSVにて制作状況を顧客別に入力、差異確認(遅延・入金済みなど) ③ ①②で作成した制作状況を従業員の目視確認でWチェック ④ ③の作業完了後に基幹システムへアップロード |

■RPA女子によるサポート内容

|

リモートによるマクロマンの開発(スクリプト作成)代行 |

マクロマン導入後は、4時間かかっていた業務時間は30分までに短縮でき、「工数削減」「ミスの抑制」「余裕を持った状態でのイレギュラー対応」が実現し、さらには残業時間の減少による「従業員の心身的な負担減」にまでつながりました。

事例2:小売業界

こちらの企業は代理店販売業を営んでおり、データ入力・メール受信と送信の面でRPA「マクロマン」を活用しています。導入前の業務時間は4〜8時間と長く、その内容は「メーカーから受けた代理店企業向けの通知を二次代理店および三次代理店へ転送する」というものでした。こちらの業務内容それ自体は「1通の通知転送に3分かかる程度」の簡易的な業務ではあったものの、対応件数が膨大であり、ミスが多発する環境下にあったことが課題となっていました。

■マクロマンによる自動化内容

|

① クラウドシステム(Prime Drive)からExcelファイルをダウンロード |

■RPA女子によるサポート内容

| リモートによるRPA化できる業務の選定、マクロマンでの開発(スクリプト代行) |

結果、業務時間が5〜30分にまで削減されています。その理由として、従来の環境下ではメーカーからの通知をPrimeDriveで都度確認する必要があったのですが、RPA女子がRPAのほかに、VBAとGASの組み合わせを提案・実装し、重複送信の防止も含めたシステム化を実現させたことが挙げられます。また、業務ルールの煩雑さから本社勤務者のみが対応可能な状態でしたが、煩雑なルールに基づく箇所については完全システム化が実現し、支店の事務スタッフでも対応可能となったのです。結果として、支店勤務者だけでなく本社勤務者の残業削減にもつながりました。

事例3:通信業界

こちらの企業は、データ照合の面で「マクロマン」を利用し、業務改善につながっています。導入前は、以下のような状況・課題を抱えていました。

- 新戦略に向けたレポートの作成に際し、SalesforceとPower BIの連携が必要

- 新戦略に向けたフィジビリ運用のため、API連携など費用がかかるシステムの発注が不可能

- RPAツール導入後も簡易的にシステム要件をカスタマイズしたいため、内製化も視野に入れたツールの選別を行う必要

■マクロマンによる自動化内容

|

①BIツール(PowerBI)から顧客情報を取得 |

■RPA女子によるサポート内容

| 常駐派遣による、RPA化できる業務の選定、マクロマンでの開発(スクリプト代行) |

結果として、6時間かかっていた作業を5分程度に短縮でき、入社者の教育や経営層向けのレポート作成に工数を充てることができました。

まとめ

RPAの導入によって、〇時間の作業時間削減のほかに、心理的負担の削減やリソースの配分、などの副次的なメリットも多く発生していることがわかっています。AIの発達やDX、働き方改革により業務の効率化が再度注目され、諦めていたRPAの導入を再度検討する企業が増えてきたように感じています。

改めてRPAの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

この記事の監修者

コクー株式会社

RPA事業部 エバンジェリスト

吉田 将太

RPA事業部の立ち上げとして、営業・RPA開発・研修講師を経て、2023年1月にエバンジェリスト着任。

RPAやRPA以外の技術を使って業務効率化を目的にした様々な開発に携わる。この経験から300名以上の研修講師を務める。

.jpg?width=800&height=450&name=230825%E3%80%90%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%80%91rpa%E5%8C%96(rpa%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8).jpg)