RPA(ロボットによる業務効率化)の仕組みを学ぼう!基本知識や作成方法の種類を解説

目次

「RPA」と呼ばれるソフトウェアロボットによる業務効率化を進めるには、RPA(この記事ではロボットと呼びます)の仕組みや種類を知ったうえで、作成に入ることが必要不可欠です。

そこでこの記事では、RPA(ロボット)が自動化できること、種類、作成の方法、AIやbot、マクロとの違いなどを解説しています。RPA導入がこれからの方も、すでに導入済でRPA(ロボット)の開発フェーズにいる方も是非参考にしてみてください。RPAの作成が上手くできない場合のサポートサービスもご紹介しています。

≫RPA(ロボットによる業務自動化)は無料で使える「マクロマン」がおすすめ≪

そもそもRPAの「ロボット」とは

RPAとは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、ロボットによる業務自動化を意味し、主に人間が手動で行っている定型業務(単純作業)の自動化を行ってくれる仕組みです。

「ロボット」といっても、実際にはパソコンで自動化させるために動かすプログラムのことを指し、「ロボット」以外に、「シナリオ」と呼ぶこともあります。本記事では「ロボット」で説明していきます。そして、ロボットを作成することを一般的には「RPA開発」「シナリオ作成」などと呼びます。

RPAは、あらかじめプログラムされた内容通りに動くものであり、プログラムされていない処理はできません。そのため、このロボットを作成する工程が非常に大切です。RPAの基本情報については以下記事でまとめています。

併せて読みたい! RPAとは?はこちらの記事で解説しています。

RPAロボット作成には「自作(内製)」と「外注」がある

ロボットの作成には自作(自分や社内でロボットを作成する)と、外注があります。

自作の場合は自分もしくは社内で作成できる体制を整えましょう。ロボットは作って終わりではなく、運用保守が必須であるため、その際のルールも決めておけると良いです。

外注の場合の依頼先は、導入済のRPAツールベンダーに依頼できる場合もありますが、無い場合にはRPAの導入支援サービスに依頼するか、導入済のRPAツールを扱える人を探して採用もしくは依頼をするかたちになります。

ロボット(シナリオ)とコマンドの違い

この「ロボット」や「シナリオ」はプログラム全体のことを指しますが、このロボットを作るためには、「ファイルを開く」「メールソフトを立ち上げる」「キーを入力する」などひとつひとつアクションをさせるための部品が必要です。

この部品を「コマンド」と呼び、コマンドのを組み合わせた全体の流れを「シナリオ」や「ロボット」と総称します。

※上記は無料RPAツール「マクロマン」の画面を元にした例です。

RPAロボットで自動化できる業務

RPAツールは、定型化された単純な業務を得意とします。RPA(ロボット)で自動化できる具体的な業務は以下のとおりです。

| RPAツールが得意なこと | 具体的な業務の例 |

|---|---|

|

データ入力 |

|

|

データ集計 |

|

|

データ検証 |

|

|

レポート作成 |

|

|

情報収集 |

|

|

このように、さまざまな業務をRPAツールで自動化可能です。自社で反復して行っている単純な業務があれば、RPAツールを導入できるかもしれません。

併せて読みたい! RPAで自動化できる業務の具体例はこちら

RPAロボットの自動化による効果

RPAツールの導入によって、以下のような効果が期待できます。

- 人件費の削減

- 人手不足の解消

- 生産性の向上

- 業務品質の向上

- 業務プロセスの可視化

RPAツールは、人が行っていた作業をただ代わりに実行できるだけでなく、指示したとおりに正確にプログラムが動くので、ケアレスミスなどのヒューマンエラーを削減できるため、労働力不足の解消だけでなく、業務品質を向上させることも可能です。

またRPAツールがあれば、長時間にわたる連続作業を好きなタイミングで進めることができます。単純な反復作業であれば、大幅な生産性向上が望めます。

RPAツール「マクロマン」なら無料~低価格で使えるので費用対効果も◎!

→マクロマンの公式サイトはこちら

併せて読みたい! RPAのメリットとデメリットについてはこちら

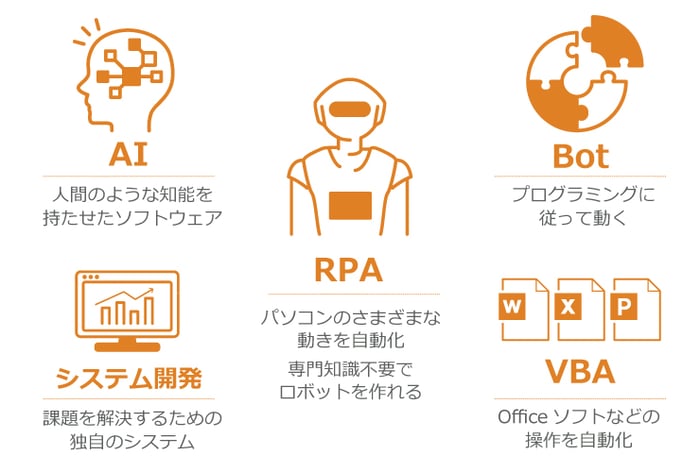

各業務改善ツールやシステムとの違い

ここでは、RPAと混同しやすい業務改善ツールやシステムとの違いを理解しましょう。

RPAとAI

AIとは「Artificial Intelligence」の略で、人工知能を指す言葉です。プログラムである機械に対して、人間のような知能を持たせたソフトウェアを指します。

機械学習によって与えられた情報によってAIは情報を蓄積し、人間のように考える基準が構築されます。機械学習が完了したAIは主体的に判断を行い、システムの司令塔の役割を果たせるようになるのです。

具体例としてOCR(光学的文字認識技術)とAIを組み合わせた事例などがあり、人間が書いた文字を認識して文字起こしをすることができます。

AIは単体で動作するわけではなく、RPAツールなどのほかのシステムに組み込まれて活用されます。データに基づいた判断や作業の振り分けといった高度な機能が、AIによって実現可能です。

併せて読みたい! RPAとAIについては以下記事で詳しく解説しています

RPAとBot

Botとはロボット(Robot)が元になっている単語で、決められたことを処理するプログラムを指します。Botはプログラミングに従って動き、特定の処理を人間の代わりに行います。

具体例として、企業サイトなどでみられるチャットボットを考えてみましょう。ユーザーの選択肢や解答に従ってよくある質問などの問い合わせ対応を、自動で行ってくれるサービスです。

RPAとBotは似ていますが、RPAには高度なプログラミングスキルは必要ありません。RPAはノーコードに対応しているサービスもあり、より気軽に導入できるという違いがあります。

RPAとVBA

マクロは、パソコンの操作を自動化するための技術のことを指します。例えば、エクセルなどのソフトで行われた操作を、プログラム言語に変換してプログラムとして記録します。記録された動作は何度も繰り返し再現でき、パソコンの操作を自動化できるのです。

また、Officeソフトにおいてマクロの操作内容を記録するためのプログラミング言語が、VBAです。VBAを習得すると、マクロを駆使してより幅広い業務自動化が可能になります。

具体例として2つのエクセル間での転記などがあります。転記する量が数百箇所あり、それを毎日手作業で行っている場合などはマクロを使って効率化することができます。

RPAとマクロは自動化というポイントで共通点がありますが、使いこなすうえでの難易度に違いがあります。マクロで使用するVBAの習得には時間がかかりますが、RPAには高いプログラミングスキルは求められません。

RPAとVBA(Excelマクロ)の違いや、それらを掛け合わせた自動化の事例は以下でご紹介しています。

併せて読みたい! RPAとマクロの違いはこちら

RPAとシステム開発

システム開発とは、企業や自治体などが抱える課題を解決するための仕組みを、コンピューターシステムを使って構築することです。解決したい課題の内容によって、システム開発の規模や難易度は異なります。

大規模なシステム開発となれば、大勢の人員がチームを組んで年単位の時間が必要となるケースも珍しくありません。もちろん、プログラミングといった専門的な知識も求められます。

具体例として銀行ATMや電車の券売機などの中に入っているプログラムのことを指します。

RPAとシステム開発は、課題を解決する手法という点では共通していますが、必要なコストや開発期間、難易度などが大きく異なります。システム開発の規模にもよりますが、RPAの方がよりコストもかからず、手軽に実行できることが多いでしょう。

RPAロボットの代表機能

それでは、RPAツールの代表的な機能についてみていきましょう。

ロボット作成機能

ロボット作成機能では、ロボットの動作を指示するためのシナリオを作れます。

一般的なシステム開発では、プログラミングを用いて、コンピューターに指示を出すための文章を記載します。一方RPAでは、視覚的にわかりやすいように部品といった形で簡略化されていることで、プログラミングの知識が不要になります。それぞれの部品を組み合わせて設定を変更し、自動で作業を行ってくれるロボットを作成します。

ただし、導入するRPAツールによってロボット作成機能の使い勝手は異なるため、選定が必要です。サービスによっては、ロボット作成機能の扱いが難しいケースもあります。RPAツールの導入や運用のノウハウが少ない場合は、ロボット作成を簡単に行えるサービスという条件も、選定する基準の一つとして考えましょう。

ロボット管理機能

ロボット管理機能は、作成したロボットの管理を行えます。RPAツールが企業で浸透すると、さまざまなロボットが作成されるはずです。場合によっては、管理者不明で内容がブラックボックス化しているロボットも増えてしまうかもしれません。

こうした際にロボット管理機能があると、ロボットの役割や管理者を可視化できます。ロボットのアクティブ状態を監視したり、実行ログを蓄積して検索したりもできます。

ただし、RPAツールの種類によっては、ロボット管理機能が搭載されていない場合もあります。RPAツールを大規模に導入するケースなどでは、ロボット管理機能の有無を確認しましょう。

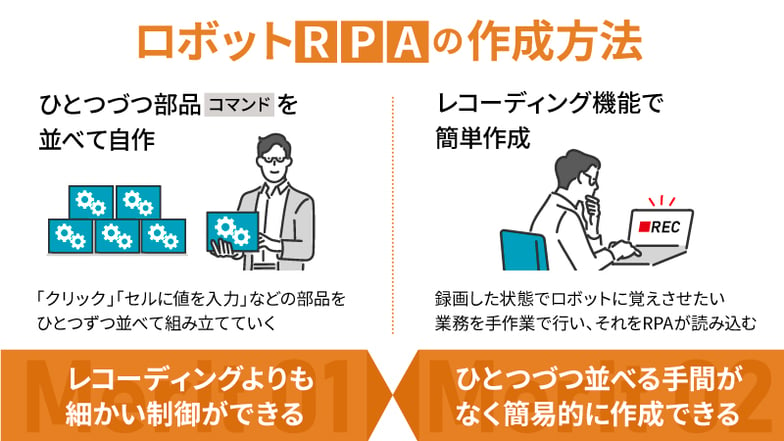

ロボットの作成方法

続いて、RPAロボットの主な作成方法を2つ解説します。レコーディング機能に関してはRPAツールによって搭載されているものと、いないものがあるので、確認をしてみましょう。

ひとつづつ部品(コマンド)を並べて自作

RPAツールの多くには、ロボットを構成する部品がはじめから用意されています。

たとえば、「クリック」「セルに値を入力」「マウス移動」「ファイルのコピー」など、部品の種類は非常に豊富です。RPAツールによっては、数百にもなる部品のなかから、動いてほしいものを選び、順番に並べてロボットを作成します。

自分が自動化したい手順は、どのコマンドで実現するのかを選定して作成していくため、導入しているRPAツールごとのコマンドの仕様をよく理解しておく必要があります。

レコーディング機能で簡単作成

RPAツールによっては、レコーディング機能が備わっているものもあります。

手順は、録画開始などのボタンをクリックした後に、実際にロボットに覚えさせたい作業を一通り操作するといったものです。

これだけの手順で、RPAツール側が自動で必要なコマンドを選択して、ロボットを作成してくれます。しかし、ここでレコーディングされたものはマウスなどの一連の動きのみのため、操作内容などによってはその通りに動けないこともあるため補正する作業も伴いますが、比較的作業が楽になるものと捉えるのが良いでしょう。

併せて読みたい! ロボット(シナリオ)作成について以下記事でも解説しています。

ロボットのパターン

RPAツールのロボット作成機能は、大きくフローチャート型とスクリプト型に分類できます。それぞれのパターンの特徴について解説します。

フローチャート型

フローチャート型では、RPAツールで作成するロボットの自動化シナリオについて、それぞれの処理を矢印や線でつないで開発を進めます。ロボットに行わせたい処理の全体像を、図形などで視覚的に把握しやすい特徴があります。実行したい処理に分岐が発生しても全体の流れを理解しやすいため、RPAツールが初めての方にも理解しやすい編集画面といえます。

パソコンを動かすためのプログラミングと聞くと、習得に時間がかかるのではと思う方も多いでしょう。この点、フローチャート型でのロボット作成であれば、専門的な要素が図形などで視覚的にわかりやすく補完されるので、幅広い方が開発を進められます。

リスト型

リスト型では、ロボットを動かすためのシナリオを一覧で表示して開発します。一覧性が高く一画面で多くの処理内容をチェックできるため、ロボットを動かすシナリオの作り込みに適しているタイプです。

作業内容の大きなロボットになると、シナリオの量も必然的に増えます。効率的に動作をチェックしてエラー対応などを行うには、一覧での情報閲覧が必要になるケースが少なくありません。こうした際にスクリプト型で開発を行えると、スムーズに作業を進められます。

RPAロボット作成に必要なスキル

RPAのロボット作成は一般的に「簡単」と言われていますが、システム開発時に必要なレベルでのプログラミング知識は必要はないものの、実際にはプログラミングに関する基本的な考え方やロジカルシンキングが必要です。

また、RPAの特徴をよく理解し、「自身の業務が本当にRPA化できるものなのか」を判断できるRPAへの知識が必要です。ここを正しく判断できていなくRPAに失敗するという話を多く耳にするため、必ず把握しておきましょう。

併せて読みたい! RPAの知識やスキルを軽視すると思わぬ失敗に・・

RPAロボット作成の手順

RPAの作成には、事前に業務の棚卸しや手順の可視化、要件定義、テスト、設計書の作成などさまざまな工程が発生します。それぞれの目的や内容を以下の記事で紹介しています。併せてご覧ください。

併せて読みたい! RPAロボットの開発手順に関する記事はこちら 「変数」「インスタンス」についても解説しています

フローチャート型にもリスト型も対応しているRPAのご紹介

フローチャート型とリスト型の両方に対応しているRPAツールを紹介します。

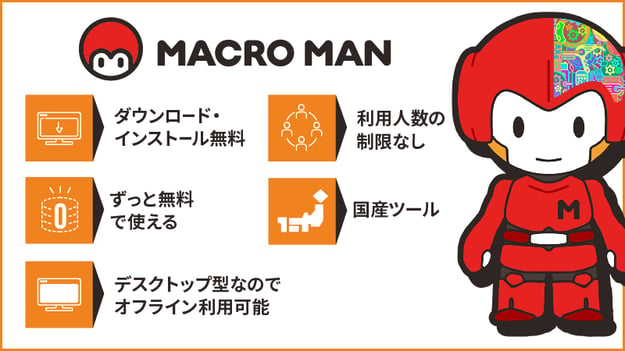

マクロマン

「マクロマン」は完全無料の国産RPAツールで、利用人数や機能の制限は一切なく好きなだけツールを利用できます。無料でインストールできるにもかかわらず機能が充実しているため、コストがネックで導入が進まなかった企業や、個人での利用ができなかった方や学生なども利用可能です。また、ボタンひとつでスクリプト型とフローチャート型の切り替えを行うことが可能です。

マクロマンの資料請求はこちら

※マクロマンはツールを無料で提供し、操作方法などのお問合せ対応を有償としています。以下サービスをご覧ください。(ユーザーコミュニティは無料でご利用いただけます)

手っ取り早くRRAロボットを作りたい場合は「マクロマン 導入支援パック」がおすすめ

月額4万円で、マクロマンのカスタマーサポートがみなさまの自動化をお手伝いします。

| サポート内容 |

|

RPAで自動化できる業務の選定にはRPAやそのツールの特徴をふまえた判断が必須です。マクロマンでできること・できない事を踏まえ、みなさまの業務から自動化できる事の選定を一緒に行ったうえで、シナリオ作成のサポートや、操作方法やエラーの原因調査、対処法などのご質問にチャットでお答えしていきます。

RPAロボットの作成が難しくて使いこなせない・・そんな場合は「RPA女子」

ロボットの仕組みや作成方法を実際に知ってみると「思ったよりも難しく、自分では扱えなかった」と挫折することもあります。そんなときは、弊社コクー株式会社の「RPA女子」にお任せください!

take2_1018.jpg?width=784&height=441&name=2023_10_%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%BC__%E6%B1%8E%E7%94%A8%E7%9A%84%E7%94%BB%E5%83%8F%E4%BD%9C%E6%88%90(RPAJ)take2_1018.jpg)

RPA女子とは、完全無料RPAツール「マクロマン」の有償サポートサービスです。以下のように、課題や目的によってさまざまなサポートをしてまいります。

| 課題や目的 | サポート例 |

|---|---|

|

ロボットの作成は自社で行いたいが、作成方法につまづいてる |

「マクロマン」の操作方法をZoomでレクチャーします。ご要望に応じて完全無料RPAツール「マクロマン」の導入のサポートもします。 |

|

ロボットの作成を外注したい |

|

|

RPA化できる業務の棚卸しから手伝ってほしい |

RPAの特徴やリスク等をふまえ、RPA化できる業務はどの部分なのかをプロの観点で一緒に棚卸しします。 |

|

最初は外注しつつ、ゆくゆくは内製したい |

一番ハードルの高い、初回のロボット作成をRPA女子が作成しつつ、ゆくゆくは内製化できるように徹底的にサポートします。 内製化の一環として、研修などの対応も行っています。 |

上記以外にも、さまざまなサポートニーズにお応えできます。以下より「RPA女子」のサービス資料をダウンロードいただけます。

この記事の監修者

コクー株式会社

RPA事業部 エバンジェリスト

吉田 将太

RPA事業部の立ち上げとして、営業・RPA開発・研修講師を経て、2023年1月にエバンジェリスト着任。

RPAやRPA以外の技術を使って業務効率化を目的にした様々な開発に携わる。この経験から300名以上の研修講師を務める。

.jpg?width=800&height=450&name=230619%E3%80%90%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%80%91RPA(%E6%97%A2%E5%AD%98%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88).jpg)

.jpg?width=800&height=450&name=230825%E3%80%90%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%80%91rpa%E5%8C%96(rpa%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8).jpg)